Étoiles et Constellations : le Chariot stellaire et les Étoiles mystiques

1. La Voie lactée : une origine liée à Saint-Jacques

Dans les campagnes de France et de Wallonie, la Voie lactée porte un nom profondément ancré dans la tradition catholique : le Chemin de Saint-Jacques. On y voit la route céleste menant les pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, en Galice.

Chaque région a su adapter ce nom à sa langue ou son patois :

Ces appellations rappellent toutes le pèlerinage sacré de Compostelle, emprunté jadis par des milliers de croyants.

Dans certaines légendes, la Voie lactée est perçue comme le dernier fleuve céleste, reliquat des mers du firmament qui se seraient retirées. Il s’agit là d’une mémoire ancienne où le ciel et la mer se confondaient.

Dans certaines régions, on lui attribue des noms qui soulignent ce passage vers l’au-delà :

Dans l’Antiquité, elle était la route des âmes quittant la Terre pour l’au-delà. Plus tard, au Moyen Âge, on lui donna une symbolique chrétienne plus marquée : celle de la voie de l’éternité, conduisant les âmes vers leur salut.

En Wallonie, la Voie lactée porte parfois le nom de li Tchâssey romin-n – la Chaussée romaine. Une légende locale raconte que le diable tenta de construire ce chemin céleste en une seule nuit. Mais le chant du coq, annonciateur de l’aube, interrompit son œuvre. Cette histoire reflète l’assimilation de la Voie lactée aux anciennes routes romaines, que les paysans de Hesbaye voyaient encore serpentant à travers champs.

La Chronique de Turpin (p. 427-428), célèbre légende médiévale, raconte que Saint-Jacques apparut à Charlemagne alors que ce dernier contemplait la Voie lactée. Le saint lui montra la route d’étoiles qui devait le conduire en Espagne, vers la découverte de son tombeau.

En Provence, une autre tradition affirme que c’est Saint-Jacques lui-même qui traça la Voie lactée pour guider Charlemagne lors de sa guerre contre les Sarrasins.

2. Origine des étoiles

Pour beaucoup, les étoiles ne sont pas de simples points lumineux. Elles jouent un rôle fondamental dans l’équilibre du monde et la destinée des êtres humains. Elles apparaissent suspendues au firmament, à la manière des peintures étoilées qui ornent les plafonds de certaines églises.

Dans d’autres traditions, les étoiles sont décrites comme :

Dans le folklore de Haute-Bretagne, une devinette enfantine résume cette perception poétique :

« J’ai perdu mes mailles, malheureusement je ne peux les retrouver qu’au soleil couché. Que sont-elles ? »

La réponse est bien sûr : les étoiles.

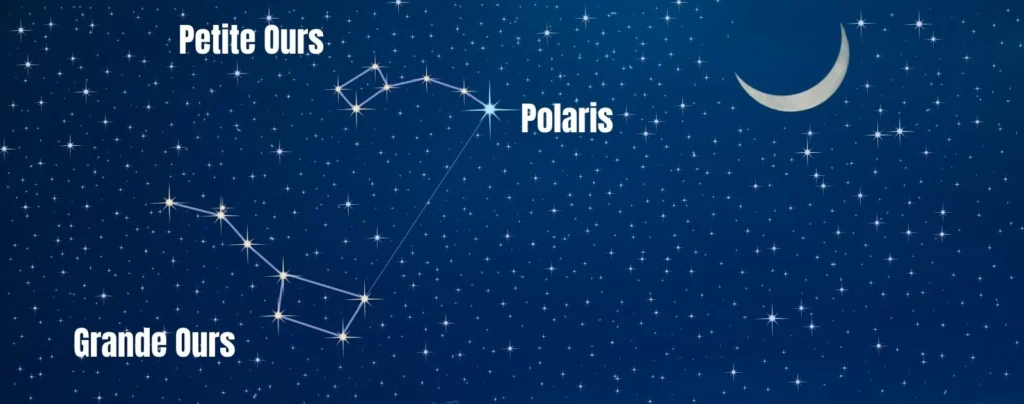

3. La Grande Ourse et ses noms

Dès le Moyen Âge, la Grande Ourse est perçue comme un chariot attelé d’animaux. Dans le Roman de Rou de Robert Wace, un des plus anciens textes français, on lit déjà : « Tot dreit devers Setentrion – Que nos char el ciel apelon. » (« Tout droit vers le Septentrion – Que nous appelons le char dans le ciel. »)

Jusqu’au XVIIe siècle, cette constellation était couramment appelée le Chariot du Ciel. Selon les régions, les noms diffèrent mais conservent cette idée de véhicule céleste :

Les Wallons l’appellent aussi Chaûr-Pôcè, un nom qui pourrait faire référence à une version du conte du Petit Poucet, où ce dernier devient conducteur de bœufs.

Derrière ces appellations se cachent des légendes précises qui racontent comment ce char est monté au ciel, qui le conduit et pourquoi il est là. Dans certaines versions, c’est le roi David qui, après sa mort, a été placé dans le ciel. Ailleurs, le conducteur est Saint Martin, Poucet ou encore un homme sans nom puni pour ses péchés.

Les récits wallons et français font écho à d’anciennes légendes germaniques, comme celle du chariot céleste puni, ou à la figure de Philomelos dans la mythologie grecque, l’inventeur du chariot céleste.

Dans plusieurs traditions, la constellation est décryptée en détails :

Dans un dialogue, un berger explique au jeune Frédéric Mistral que la Grande Ourse correspond au « Chariot du bon Dieu« , et que les petites étoiles autour du chariot sont les âmes récemment montées au Paradis (Frédéric Mistral, Armana Prouvençau, 1872, p. 40 Gallica).

Dans de nombreuses régions, le chariot céleste est associé à une imperfection ou un déséquilibre : En Bretagne, c’est ar C’harr gamm, la Charrette boiteuse.

Dans le pays Messin, les chevaux sont mal attelés, et l’on croit que le monde prendra fin lorsque le cocher Alcor parviendra à les remettre en ligne.

En Vivarais et dans les Hautes-Vosges, on voit dans la Grande Ourse une casserole sans queue, dans laquelle un petit homme (l’étoile Alcor) surveille la cuisson : lorsque l’eau bouillira, ce sera la fin du monde.

D’autres légendes, notamment dans le sud-est de la France, évoquent des hommes blasphémateurs transformés en constellation avec leurs bêtes et leurs serviteurs, comme punition divine.

La plus célèbre de ces histoires vient du Pays Basque : deux voleurs dérobent une paire de bœufs à un laboureur. Celui-ci, après avoir envoyé son domestique, sa servante et même son chien à leur poursuite, finit par partir lui-même. Aucun ne revient. Fou de colère, le laboureur jure et blasphème. Jinco (Dieu) le condamne alors, lui, sa suite et les voleurs à marcher éternellement dans le ciel, formant la Grande Ourse :

En Gascogne, une variante remplace les bœufs par une vache et un taureau.

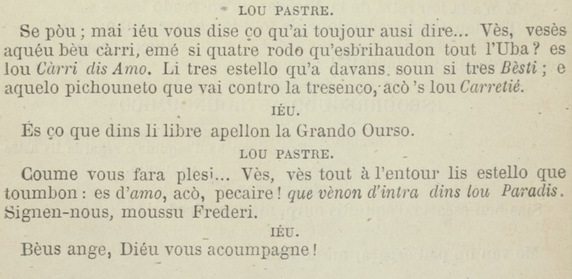

Le Berger

– C’est cela ; mais je vais te dire ce qu’on a toujours dit… Vois, vois ce beau chariot, avec ses quatre roues qui brillent tout là-haut ? C’est le Chariot du Bon Dieu. Les trois étoiles qu’il y a devant sont ses bœufs ; et la petite étoile qui va contre la troisième, c’est le Cocher.

Le Jeune

– C’est ce que dans les livres on appelle la Grande Ourse.

Le Berger

– Comme tu vois, garçon… Vois, vois toutes les petites étoiles qui tombent autour : ce sont des âmes, celles qu’on dit venir d’entrer tout droit dans le Paradis. Signons-nous, mon cher Frédéric.

Le Jeune

– Bel ange, que Dieu vous accompagne !

3. Étoiles particulières

En Provence, l’étoile polaire, appelée Tremountano (ou Tramontane), sert de repère essentiel aux marins. Lorsque ceux-ci la perdent de vue, ils se croient perdus. Située dans la constellation de la Petite Ourse, l’étoile guide les navigateurs qui, lorsqu’ils affrontent le vent du nord, disent qu’ils vont « à l’Ourse » (à l’Orso).

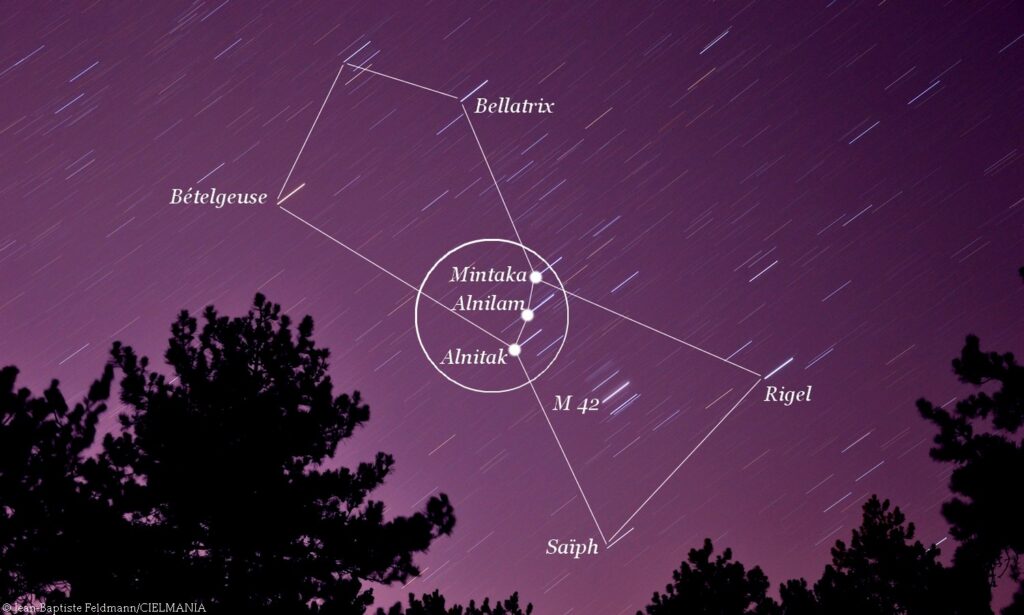

Les trois étoiles alignées du Baudrier d’Orion sont l’objet de nombreuses appellations :

Chaque région a ainsi projeté ses propres images sur ces trois étoiles, souvent associées à des outils agricoles ou à des personnages bibliques.

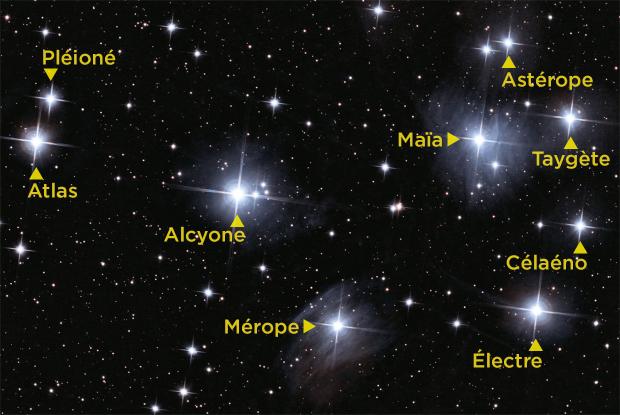

L’amas des Pléiades (M45), reconnaissable à sa forme de petit groupe d’étoiles serrées, est lui aussi très présent dans les croyances :

Ici, les étoiles deviennent des poules entourées de poussins, images protectrices liées à la maternité et à la fertilité.

L’étoile la plus brillante du ciel du matin ou du soir, Vénus, est presque partout désignée comme l’Étoile du Berger. D’autres appellations enrichissent ce nom :

Une légende raconte que la Belle Maguelonne (Vénus) poursuit Pierre de Provence (Saturne), qu’elle épouse tous les sept ans.

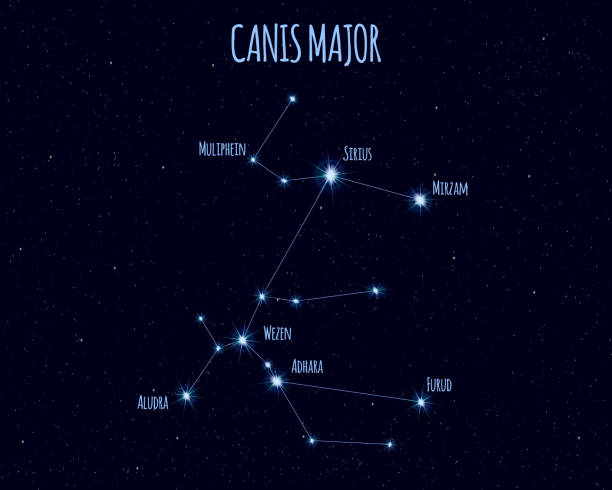

En Provence, l’étoile Sirius est connue sous le nom de Jan de Milan. Une légende raconte qu’une nuit, Jean de Milan, les Trois Rois Mages (les étoiles du Baudrier d’Orion) et la Poussinière furent invités à un mariage céleste. La Poussinière partit tôt, les Rois Mages la dépassèrent, mais Jean de Milan, paresseux, se leva trop tard. Furieux, il lança son bâton, qui forma les trois étoiles du Manche de faux, connues sous le nom de Bâton de Jean de Milan.

L’étoile Antarès, surnommée lou Panard (le Boiteux), devait aussi assister aux festivités mais arriva trop tard, marchant lentement à travers le ciel.

Certaines étoiles sont associées à des idées chrétiennes : en Wallonie, l’Étoile du Berger précède les deux chariots (Grande et Petite Ourse), et celui qui la suit parviendra symboliquement jusqu’au tombeau du Christ à Jérusalem. Au pays de Liège (Laroche), seule une personne exempte de péché mortel peut voir la Croix du Cygne.

Plusieurs récits associent les étoiles à des voyages fantastiques ou des mondes parallèles : en Gascogne, un conte évoque le Maître de la Nuit qui enferme sa fiancée dans l’étoile centrale des trois Bourdons. Dans le Perche, une fée transporte un homme qu’elle veut récompenser dans une étoile où l’on ne meurt jamais.

Selon les Contes du roi Cambrinus, une jeune fille tombée dans un puits se retrouve dans une étoile, marquant le lien entre la terre profonde et le ciel élevé.

4. Naissance et destin influencés

Dans certaines régions de Haute-Bretagne, lorsqu’un enfant naît de nuit, il est coutume pour les membres de la famille et les voisins de sortir de la maison pour observer l’étoile qui se trouve au-dessus de la cheminée principale. Si cette étoile est brillante, elle annonce un avenir heureux pour le nouveau-né. Mais si elle est pâle ou voilée, c’est un signe de mauvais augure.

Cette croyance est confirmée par plusieurs contes traditionnels des Côtes-du-Nord. Dans l’un d’eux, un pauvre homme, assistant à un accouchement, conseille de retarder la naissance d’une heure : l’enfant, selon la prophétie d’un devin, naîtrait sinon sous une mauvaise étoile qui le condamnerait à être pendu à l’âge de vingt ans. Grâce à une intervention céleste, le destin tragique est finalement évité et l’enfant sauvé de cette prédiction funeste.

Une autre légende de Haute-Bretagne raconte l’histoire d’une jeune fille née sous une mauvaise étoile. Pour conjurer le mauvais sort, elle doit s’exiler pendant sept ans loin de son pays et donner naissance à sept enfants illégitimes avant de pouvoir revenir chez elle.

5. Étoiles filantes et les âmes

Dans les traditions de plusieurs régions, lorsque les étoiles tombent à l’horizon, on dit qu’elles se noyent dans la mer. Cette croyance est évoquée dans les vers du poète Charles Leconte de Lisle dans La Chute des étoiles : « Tombez, ô perles dénouées / Pâles étoiles, dans la mer. »

Dans le sud du Finistère, on raconte que les étoiles, franchissant une montagne qui leur barre la route, tombent ensuite sur la terre ou dans l’océan si elles ne retrouvent pas leur voie.

Depuis des siècles, les étoiles filantes sont associées aux âmes humaines. Une croyance médiévale, encore vivace au XVe siècle, affirme que chaque personne possède son étoile et que, lorsqu’elle meurt, l’étoile tombe du ciel. On récitait alors une prière pour que les portes du Paradis s’ouvrent à l’âme du défunt.

Dans de nombreuses régions, la chute d’une étoile est interprétée comme la mort d’un proche, souvent d’un coupable ou d’un malheureux. Ainsi :

Dans d’autres récits, les étoiles filantes sont les âmes des défunts qui s’élèvent au ciel, parfois délivrées du Purgatoire grâce aux prières des vivants.

À Audierne, les âmes marchent toute la nuit vers le Paradis. Si elles vont vite, c’est qu’elles ont été libérées par les prières. Dans le Bocage normand, c’est l’âme d’un enfant montant au ciel.

En Auvergne, une légende raconte qu’après qu’un voleur ait restitué des biens volés à l’Église, une étoile filante apparut, signe de la délivrance de l’âme du défunt. Partout, ces apparitions célestes sont vues comme des appels à la prière, pour accélérer la délivrance des âmes en peine.

Les nuits d’été, particulièrement pendant les pluies d’étoiles filantes connues sous le nom de larmes de Saint Laurent, sont considérées comme le moment privilégié où les trépassés se manifestent pour rappeler leur présence aux vivants.

Selon les régions, il existe des formules précises à dire lorsqu’on voit une étoile filante :

6. Vœux et traces qu’elles laissent

La coutume veut que celui qui formule un vœu au moment précis où passe une étoile filante verra ce vœu exaucé. Il est même dit que si l’on a le temps d’en souhaiter trois, tous seront réalisés.

Dans certaines régions, ces vœux prennent des formes particulières : dans les Vosges, on assure la fortune à celui qui, au passage de l’astre, prononcera les mots : « Paris, Metz, Toul », évoquant les trois grandes villes de l’Est, en lien avec une vision merveilleuse : celle d’un dragon portant un diamant entre ses crocs.

En Gironde, si l’on pense intensément à quelque chose et qu’on aperçoit une étoile filante en levant les yeux, cette pensée se réalisera. Dans la Nièvre, la vue d’une étoile filante incite à se signer tout en demandant à Dieu de vaincre son principal défaut.

Certaines traditions affirment que les étoiles filantes peuvent laisser sur la terre des marques tangibles de leur passage : en Wallonie, on raconte qu’elles peuvent déposer des déjections célestes, sortes de masses gélatineuses que l’on retrouve parfois dans les marais. Ces reliquats, appelés localement hit’ di steûl, sont en réalité des peaux de grenouilles vomies par des prédateurs, mais les anciens les relient à la chute des étoiles. Selon les habitants de La Reid, les pierres bleues trouées, disséminées dans les campagnes, seraient elles aussi des restes tombés lors de pluies d’étoiles.

7. Présages tirés des étoiles filantes

En Liège, une jeune fille désireuse de connaître l’identité de son futur mari doit, chaque soir pendant sept jours, compter sept étoiles. Si les nuages l’empêchent de voir le ciel, elle doit patiemment recommencer son cycle. Le premier jeune homme à lui tendre la main deviendra alors son époux. Cette pratique se retrouve en Creuse et à Nivelles, où l’on doit compter non pas sept mais neuf étoiles pendant neuf jours.

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

Dans le Bocage vendéen, la superstition affirme que celui qui parvient à compter sept étoiles durant sept soirs différents verra la vérité dans le rêve de la septième nuit.

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

Les étoiles guident aussi le destin de ceux qui savent les observer :

En Poitou, une légende veut que les enfants qui jeûnent le soir de Noël aperçoivent, à travers le tuyau de la cheminée, la belle étoile qui fait trouver le nid.

Les étoiles sont aussi sources de présages, tantôt favorables, tantôt inquiétants :

Les étoiles filantes occupent une place particulière dans l’imaginaire populaire :

Certaines croyances appellent à la prudence : dans les Vosges et en Vendée, il est formellement interdit de compter les étoiles : celui qui compte sa bonne étoile meurt sur-le-champ. À Marseille, désigner les étoiles avec ses doigts expose à attraper des verrues.

8. Vestiges du culte des étoiles et sorcellerie

Au XVe siècle, une étoile surnommée Poussinière était particulièrement vénérée en raison de son nom qui évoquait la protection des poussins. On disait que quiconque, au moment de se coucher, saluait cette étoile avec respect ne perdrait jamais un seul de ses poussins, et que ses couvées se multiplieraient doublement. La formule transmise disait :

« Qui à son couchier salueroit l’estoille pouchinière il ne seroit possible de perdre aucun de ses pouchins et se multiplieroient doublement. »

Même au XVIIIe siècle, certaines étoiles inspiraient encore le respect. Aux alentours de Plougasnou, en Bretagne, quelques hommes pieux se mettaient à genoux dès qu’ils apercevaient l’étoile de Vénus, considérée comme un signe sacré.

En Basse-Bretagne, une pratique religieuse appelée le jeûne des neuf étoiles était observée lors de la veillée de Noël. Celui qui s’abstenait de nourriture du lever au moment où neuf étoiles étaient visibles dans le ciel gagnait un étrange pouvoir : à la messe de minuit, il pouvait voir la Mort toucher du doigt les personnes appelées à mourir dans l’année.

Dans les croyances populaires, les sorcières étaient capables d’influer sur les révolutions astrales par des conjurations secrètes. Les astres, dans ce contexte, n’étaient pas simplement des corps célestes : ils étaient des entités sensibles que l’on pouvait manipuler, pour le meilleur ou pour le pire.

En Gironde, face à la vision d’une étoile filante, on pouvait prononcer ces paroles protectrices :

« Sainte Catherine, je te vois, ne tombe pas ! »

Laisser un commentaire