Depuis les temps anciens, le Soleil a occupé une place centrale dans l’imaginaire, les rituels et les croyances populaires en Europe. Avant même le lever de l’astre, de nombreuses pratiques de guérison, prières ou ablutions rituelles étaient effectuées, considérées comme particulièrement puissantes à l’aube. Dans certaines régions, marcher à contre‑courant du Soleil ou observer son lever depuis un point élevé faisait partie de rites de purification, de guérison ou de prédiction.

Le Soleil était également associé à la vie quotidienne et à la cosmologie chrétienne : il symbolisait la lumière, la pureté et la maternité divine, guidant les travaux domestiques et les fêtes saisonnières. Ses rayons servaient d’augures lors des mariages, de présages de prospérité ou de protection contre les maladies et les maléfices. Malgré les interdictions ecclésiastiques visant à supprimer les cultes solaires païens, la vénération des astres perdura, mêlée à la foi chrétienne dans un syncrétisme persistant jusqu’au XVe siècle et au-delà.

Les croyances populaires relient le Soleil à des manifestations extraordinaires, comme la vision de plusieurs soleils dans certaines conditions rituelles, ou à des phénomènes festifs et thérapeutiques. La cueillette d’herbes médicinales au lever du Soleil, les chants et invocations pour appeler la lumière, ou les danses et offrandes lors des solstices et équinoxes illustrent le rôle du Soleil comme symbole de renouveau, de santé et de cohésion sociale. Ces traditions révèlent une mémoire cosmique vivante, où l’astre solaire rythme le temps, guide les pratiques magico-religieuses et inspire les célébrations communautaires.

Dans plusieurs récits de tradition orale, le Soleil est perçu comme une lampe puissante, mue par un mécanisme invisible ou conduite par des êtres surnaturels. Il parcourt le ciel au-dessus d’une Terre immobile, illuminant les vivants de sa lumière bienfaitrice.

Le Soleil est aussi le vecteur de la chaleur terrestre, indispensable à la vie. En Haute-Bretagne, il est considéré comme une création de Dieu, tandis que la Lune serait une œuvre du Diable, moins brillante, donc supposément plus pernicieuse. Dans d’autres régions de France et en Wallonie, on attribue la création des deux astres à Dieu seul.

Les récits populaires personnifient souvent le Soleil et la Lune, leur attribuant des genres (l’un masculin, l’autre féminin) et une relation conjugale. Dans le Limousin et le Luxembourg belge, ils sont même vus comme mari et femme. Selon une légende : « Toi, Soleil, tu seras le mari, et toi, Lune, la femme. Soleil, tu éclaireras le monde le matin, et la Lune l’après-midi. » Mais la Lune aurait peu à peu empiété sur les heures du Soleil, provoquant la colère de ce dernier. En punition, Dieu aurait décidé que la Lune ne brillerait que la nuit.

Dans le Midi de la France au XIXe siècle, une croyance voulait que Dieu ait créé deux soleils. Le second, devenu inutile, fut transformé en Lune.

Dans le Rouergue, le Languedoc ou le Comtat Venaissin, on disait que la Lune était un « soleil usé », comme le confirme un dicton occitan :

La Luna era un vielh sourel autres cops :

Quand valé pas res per lou jour,

La metterou per la nioch.

La Lune était un vieux soleil autrefois :

Quand il ne valut plus rien pour le jour,

On le mit pour la nuit.

À Nîmes, on dit avec humour que la Lune est un soleil qui a perdu sa perruque — ses rayons. Dans le Hainaut, certains la surnomment un « Soleil à la retraite ».

Marins et paysans – notamment en Ille-et-Vilaine – pensent souvent que le Soleil et la Lune sont de même taille, bien que plus petits que la Terre. Une croyance renforcée par le fait qu’en cas d’éclipse, les deux astres semblent se superposer parfaitement. Dans cette vision populaire, le Soleil et la Lune sont deux disques plats, et non des sphères, comme l’affirmera plus tard la science.

Partout, le Soleil prend un nom propre, affectueux ou fantaisiste :

- Dans le Jura, lorsqu’il disparaît derrière les crêtes, les paysans de Genève et du canton de Vaud murmurent : « Diun Rosset (Jean le Roux) va se möessi » ou « Rosset va se cussi ».

- Dans le Lavedan, on l’appelle Yuan de France.

- Les marins français, eux, le surnomment le Bourguignon, un nom qui s’étend jusqu’en Poitou, en Wallonie, et dans des contrées marines lointaines.

- Les marins de la Manche le nomment Pol, lançant à son lever :

- « Bourguignon montre son nez hors de l’eau » ou encore « V’là Pol qui se lève ! »

- Dans le Dauphiné, il devient Monsieur Durand.

- En Picardie, il est Colin.

- Certains pêcheurs de la Manche en font même une divinité marine, connue sous le nom mystérieux de Barablorque.

- Et dans le Morbihan, il porte le nom de Sabotier, peut-être parce que ses rayons fendillent les sabots en bois, offrant du travail aux artisans cordonniers.

Dans de nombreuses régions, le Soleil n’est pas qu’un disque lumineux ; il agit, ressent, interagit avec les vivants :

En Haute-Bretagne, on dit que le Soleil a des jambes lorsqu’on voit ses rayons effleurer la terre.

Dans le Morbihan, si le ciel est sombre, on dit que « le Soleil a honte ». Et quand ses rayons percent timidement les nuages, les campagnards s’exclament :

« Voilà le Soleil qui a envie de nous montrer le bout de son nez ».

Enfin, un dicton d’Ille-et-Vilaine rappelle que les apparences sont parfois trompeuses :

« Si le Soleil rit blanc le matin, il rit noir le soir » — signe qu’un beau lever de soleil peut annoncer un orage au crépuscule.

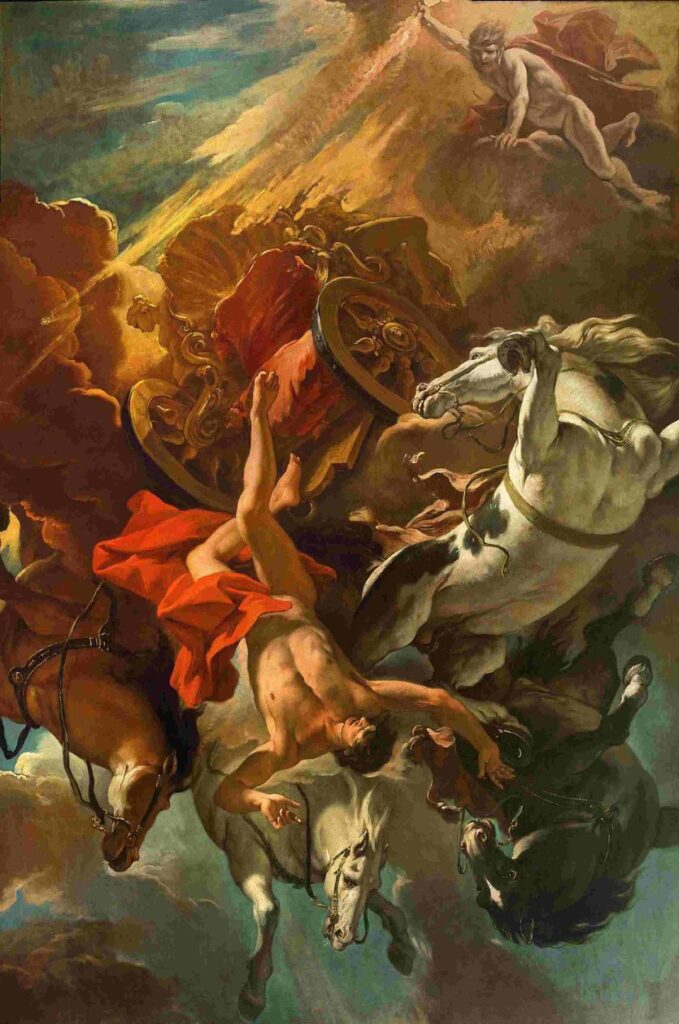

Dans de nombreuses légendes bretonnes, le Soleil descend sur Terre et prend forme humaine : en Haute-Bretagne, on raconte qu’il est descendu autrefois sur la Terre, la brûlant sur son passage, à la manière de Phaéton dans la mythologie grecque.

Le folkloriste François-Marie Luzel a recueilli en Basse-Bretagne un cycle de contes intitulé Voyages vers le Soleil. On y découvre un Soleil amoureux, prenant forme humaine pour épouser une jeune Terrienne. Il l’emmène dans un palais souterrain ou au château du Soleil levant, où elle vit comblée mais seule durant la journée :

« Car son mari part avant l’aurore et ne rentre qu’au crépuscule. »

Une version plus développée évoque une bergère, séduite par un jeune homme si éclatant qu’elle croit voir le Soleil en personne. Il l’enlève après la noce, dans un char vers le château de Cristal, situé de l’autre côté de la mer Noire. En Haute-Bretagne ou Ille-et-Vilaine, des variantes reprennent le même schéma : un homme radieux, absent le jour, rentre uniquement à la tombée de la nuit, laissant planer le mystère de sa double vie.

Dans certains contes, des aventuriers partent à la rencontre du Soleil : sa demeure se situe sur une haute montagne ou au-delà d’une rivière séparant le monde des vivants. Lorsqu’ils lui demandent : « Pourquoi es-tu si rouge le matin ? », il répond que c’est pour ne pas se laisser surpasser en beauté par la princesse de Tronkolaine, dont le château est voisin.

Une autre version évoque la princesse Enchantée, qui se tient à sa fenêtre pour le voir passer — ce qui expliquerait l’éclat rosé de l’aurore.

Mais au crépuscule, le Soleil affamé devient ogre : il veut « dévorer un chrétien dont il sent l’odeur », souvent introduit par sa propre mère.

Ce côté monstrueux du Soleil est renforcé par le personnage de Grand-Sourcil, un géant vivant dans un rocher aussi brillant qu’une étoile. Lui aussi disparaît le jour, ce qui en fait une incarnation du Soleil lui-même (récit de Haute-Bretagne).

Mais tout n’est pas sombre. Parfois, le Soleil conseille les humains. À un homme trop téméraire, il dit simplement : « Éloigne-toi de ma demeure, si tu ne veux pas brûler. »

Dans une croyance rare mais fascinante de Haute-Bretagne, le paradis se trouverait dans le Soleil.

Les anciens paysans et marins ne croyaient pas à l’immobilité solaire. Pour eux, la Terre est fixe, et le Soleil parcourt le ciel : les marins de la Manche pensent qu’il se couche dans la mer pour y regagner ses forces, avant de briller à nouveau le lendemain. Le livre provençal Les Enseignements de l’enfant sage de Raymond Lulle (1233–1316) affirme que le Soleil, une fois disparu, donne sa lumière au Purgatoire, à la mer, puis à l’Orient.

Au XVIIIe siècle, dans les campagnes limousines, on disait qu’il voyageait pendant la nuit de son coucher à son lever.

Les pêcheurs de la baie de Saint-Malo rapportent que, lorsqu’il plonge dans la mer, il produit un grondement semblable au bruit du fer rouge plongé dans l’eau. Sur la côte de Tréguier, ce grondement devient un coup de canon.

Malgré sa grandeur céleste, le Soleil n’est pas l’astre dominant dans les croyances populaires : c’est souvent la Lune, sa compagne mythique, qui concentre les attentions et superstitions. « Les gens accordent bien moins d’influence au Soleil qu’à sa femme, la Lune. »

En Haute-Bretagne, une croyance curieuse veut que si le Soleil entre dans la bouche de quelqu’un, il lui transmette… la fièvre. Mais à l’inverse, les premiers rayons de l’aube sont réputés bienfaisants. Ils posséderaient même des vertus curatives : le curé Jean-Baptiste Thiers, dans son Traité des superstitions (1679), recommande une pratique singulière : « S’exposer nu face au soleil levant, tout en récitant plusieurs fois les prières Pater et Ave, permettrait de guérir les fièvres. » Ce rituel matinal mêle ainsi pouvoir naturel du Soleil et croyance religieuse, un témoignage fort de la vision spirituelle que l’on avait autrefois des éléments.

De nombreuses pratiques de guérison populaire s’accomplissaient avant même que le Soleil ne se lève. C’est notamment le cas des ablutions rituelles : « Les ablutions faites par les malades au bord des eaux sont surtout efficaces avant le lever du Soleil, à l’instar de nombreuses cérémonies magiques. » Dans plusieurs régions, le moment précédant l’aurore est perçu comme une faille temporelle propice à l’action magique : purification, guérison, et prières y prennent une puissance accrue.

En Haute-Bretagne, certaines processions pour demander la pluie se déroulaient également avant l’aube. L’idée était d’agir avant l’apparition du Soleil, symbole d’assèchement, afin d’implorer l’eau avec plus d’efficacité.

Parfois, on allait même à contre-courant : lorsqu’une pèlerine se rendait, par procuration, au sanctuaire de Saint-Yves-de-Vérité (pays de Tréguier), elle devait faire trois fois le tour de la chapelle en marchant à l’inverse du Soleil. Ce rituel s’inscrivait dans un pèlerinage de la haine, à la symbolique obscure, entre justice divine et exorcisme moral.

Dans certaines croyances, le Soleil est garant d’une tâche domestique sacrée. Ainsi, dans plusieurs provinces françaises, il est dit que le samedi est toujours ensoleillé pour une raison bien particulière : En Picardie, « un rayon de Soleil est toujours garanti le samedi, car il faut que la Vierge Marie puisse sécher la chemise du dimanche du petit Jésus. » En Haute-Bretagne, on précise même que ce rayon est destiné à « faire sécher sa lessive ». Ce lien entre lumière, pureté et maternité divine ancre le cycle solaire dans le quotidien sacré, entre cosmologie chrétienne et traditions rurales.

Dans certaines régions, la lumière solaire joue un rôle symbolique fort lors des mariages religieux. En Belgique wallonne, on guette l’apparition d’un rayon de soleil à l’intérieur de l’église : « Un rayon de soleil qui balaie l’église pendant la cérémonie est regardé comme un présage de bonheur. » À l’inverse, au Luxembourg, un ciel qui s’assombrit au moment de la bénédiction est un signe funeste : « Si le soleil cesse de briller pendant que le prêtre donne la bénédiction aux époux, l’augure est considéré comme mauvais. »

Dans le pays de Liège, on prête attention aux rayons solaires frappant directement les jeunes gens : si le Soleil luit dans l’œil d’une jeune fille ou d’un jeune homme, c’est signe que le mariage n’aura pas lieu dans l’année ; si un rayon de soleil frappe droit une jeune fille, son mariage sera retardé d’un an. Ces détails météorologiques deviennent ainsi des marqueurs de destinée affective, souvent pris très au sérieux.

Vers le milieu du XVe siècle, un ouvrage de sagesse populaire, l’Évangile des Quenouilles, évoque plusieurs avertissements liés au Soleil. Ces croyances médiévales, teintées de superstition, révèlent la crainte du courroux solaire :

- « Celui qui pisse contre le Soleil deviendra, dans sa pleine vie, graveleux, et engendrera souvent la pierre. »

- « Qui veut gagner aux dés pendant le jour doit faire le contraire, car il faut tourner le dos au Soleil… »

- « Qui du Soleil veut être servi, qu’il lui tourne le dos : car il ne veut être regardé à plein par le pécheur ; et s’il en est autrement, il montre bientôt son courroux. »

Ces citations nous rappellent que le Soleil, au-delà de sa chaleur bienfaisante, pouvait aussi être perçu comme un juge divin ou un arbitre céleste, sévère envers les comportements indécents ou irrévérencieux.

Dès les débuts du christianisme, certains fidèles ont continué à vénérer les astres, malgré les interdictions du clergé. Saint Éloi, évêque français du VIIe siècle (588-660), s’en indigne dans l’un de ses sermons : « Que personne n’appelle son maître le Soleil ou la Lune, et ne jure par eux. » Ce rejet marque la volonté de l’Église de rompre avec les anciens cultes solaires, hérités du paganisme gallo-romain.

Pourtant, au XVe siècle, ces croyances sont encore bien présentes dans la culture populaire, en dépit des efforts ecclésiastiques : dans la célèbre Farce de Maître Pierre Pathelin, un drapier s’exclame : « Par le saint soleil qui roye ! » (forme déformée de « règne »)

À Nogent-le-Rotrou, un témoin au tribunal — Filleul Pétigny (personnage à identifier) — rapporte avoir entendu un homme jurer : « Je le jure par le soleil. » Ces exemples témoignent d’un syncrétisme entre foi chrétienne et pratiques anciennes, encore vivaces à la fin du Moyen Âge.

L’ouvrage populaire L’Évangile des Quenouilles, compilation de croyances féminines médiévales, mentionne explicitement une attitude bienveillante envers les astres : « Cellui qui souvent bénit le Soleil, la Lune et les étoiles, ses biens lui multiplieront au double. » Ici, les astres sont perçus comme des sources de prospérité, et non comme de simples objets célestes sans pouvoir.

Dans certaines régions comme le Bourbonnais, les croyances anciennes vont jusqu’à mêler le Soleil à des pratiques magico-religieuses. Pour détruire un maléfice, il faut : « S’agenouiller face au Soleil levant et prononcer une conjuration en le fixant. » Le soleil du matin est alors vu comme un pouvoir purificateur, capable de défaire les charmes néfastes.

Dans plusieurs régions, le lever du soleil est précédé de paroles rituelles, dites parfois par les enfants, les bergers ou les malades. Ces formules poétiques ont souvent un ton affectueux ou implorant : Sur l’île de Balz :

« Petit soleil du bon Dieu,

Lève-toi dans le monde,

Mets ton petit chapeau violet,

Mets ton petit chapeau sur ta tête

Avant que tu ne deviennes capitaine. »

Un langage enfantin, presque magique, pour inciter l’astre à paraître. Dans le sud du Finistère :

« Viens donc, petit soleil béni,

Viens me voir,

Je te donnerai un pot rempli

De beurre fleuri. »

Ici, on fait une offrande imaginaire, à la manière d’un troc symbolique.

Dans le Midi de la France, plusieurs prières en occitan sont destinées à conjurer le froid et la mort, et sollicitent le soleil pour sauver les plus faibles :

« Soulèu, souleciel !

Levo-te

Per ti pàuris enfantet

Que nen moron de la fre. »

Traduction : « Soleil, petit ciel ! Lève-toi pour ces pauvres petits enfants qui meurent de froid. »

Autre prière :

« Sourelhet ! sourelhet, moun fraire,

Que lou bon Diu t’esclaire ! »

(« Petit soleil, petit frère,

Que le bon Dieu t’illumine ! »

Ces invocations montrent une forme de fraternité cosmique entre l’homme et l’astre.

Dans les landes de Gascogne, les bergers chantent pour réchauffer symboliquement les enfants et animaux transis de froid :

« Arrâjo, arrâjo, souréillot,

Pastourét dé su la lâno,

Mort dé hâmi, mort dé fréd :

La hâmi qué passéra,

Mais lou fréd nou pouyra pas. »

Traduction : « Rayonne, rayonne, petit soleil, sur le petit berger de la lande, mort de faim, mort de froid : la faim passera, mais le froid ne passera pas. »

Dans le Jura, lorsque la journée s’éternise :

« Soureillo, tire aval les cordeaux

Pour faire rentrer les petits bergers

Qui n’ont plus rien dans leurs sachets. »

Quand le ciel est bouché et que le Soleil reste caché, les pâtres de Haute-Bretagne récitent une incantation poétique :

« Petit soulaï, réveille taï

D’vant l’bon Dieu et devant maï,

Devant la fille du raï

Qu’est p’us belle que maï… »

Une tentative de persuasion rythmée, mêlant foi chrétienne et poésie populaire.

Certaines conjurations de santé font appel au pouvoir du Soleil et de la Lune. En Bourbonnais, une formule contre les maladies de peau disait :

« Chancre, par le soleil et par la lune, sors d’ici. »

Mais tous les usages ne sont pas pacifiques : en Basse-Bretagne, une imprécation féroce maudit l’ensemble des astres :

« Cent mille malédictions je te donne,

La malédiction du Soleil,

La malédiction de la Lune

Et des étoiles ! »

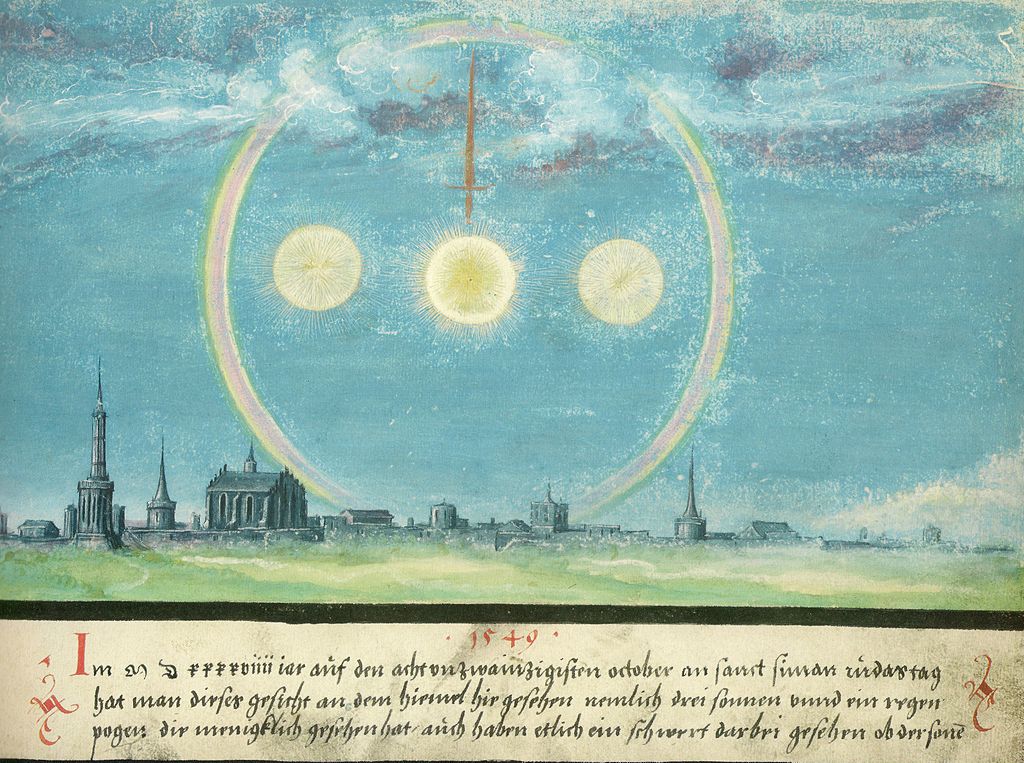

Une croyance encore vive en Franche-Comté raconte que : « Celui qui, le jour de la Trinité — premier dimanche après la Pentecôte —, avant l’aube, après avoir communié et à jeun, gravit le mont Poupet ou la Dôle, verra se lever… trois soleils. » Ce phénomène, semblable à une apparition, se retrouve aussi dans d’autres régions : dans les Vosges, il suffisait de se placer sur un point élevé au matin de la Saint-Jean. En Normandie, ce sont les vieillards qui en parlent, et au Bas-Maine, on aime mystifier en disant qu’à la Saint-Jean, « on voit trois soleils se battre, et le vainqueur éclairera toute l’année ».

Cette apparition mystérieuse est en réalité une parhélie, un phénomène atmosphérique causé par la réfraction de la lumière solaire à travers des cristaux de glace en suspension dans l’atmosphère (souvent à haute altitude dans des cirrus). On observe deux « faux soleils » brillants de chaque côté du soleil réel, souvent à la même hauteur sur l’horizon. Ensemble, ils peuvent donner l’illusion de trois soleils côte à côte.

La lutte entre les astres est un autre motif répandu : dans le Maine, la bataille entre Soleil et Lune aurait lieu à 3 heures du matin, jour de la Saint-Jean ; en Poitou, on dit qu’en regardant dans un seau d’eau au matin de Pâques, on voit les deux astres « se battre ou danser ».

Souvent, c’est le Soleil seul qui est vu comme dansant, signe de fête et de renouveau : en Creuse et dans le Limousin, ce « soleil dansant » est une image joyeuse. Autrefois dans le Bocage normand, on montait sur les collines pour voir les « trois soleils danser ».

À Sorèze, les villageois attendaient le lever du Soleil à la fontaine de la Mandre, munis de verres noircis, pour voir la danse solaire en l’honneur de saint Jean. Dans le pays Messin, le matin de Pâques, le Soleil danse parmi les robes colorées des anges au ciel.

À Murat, on dit que le matin de la Saint-Jean, le Soleil se lève noir, « comme un chaudron ». En Auvergne, le jour de la fête des Morts (2 novembre), l’aube n’apparaît pas à l’Occident, une croyance mystérieuse qui défie l’ordre naturel. Dans l’Albret, il est dit que le dernier jour du monde, le Soleil se lèvera à l’ouest, montera jusqu’à dix heures avant de tomber, consumant la Terre.

Il y a environ un siècle, dans les régions montagneuses de la Provence, on constatait encore des traces d’un culte dédié au Soleil. De nombreuses cérémonies avaient lieu au solstice d’été, souvent marquées par des feux sacrés. Ces traditions sont vues par plusieurs mythologues comme la survivance d’anciens cultes solaires, témoignant d’une longue mémoire cosmique.

Dans les villages montagnards, une tradition ancienne voulait que, la veille de la Saint-Jean, avant l’aube, les habitants gravissent les plus hauts sommets pour observer le lever du Soleil. À cet instant précis, des cris de joie éclatent et se répètent au loin, accompagnés par le son du cornet ou du buccin qui résonne dans les vallons. Toutes les cloches des villages se mettent alors en branle, alertant la population entière. Les observateurs redescendent avec des bouquets d’herbes aromatiques, notamment le millepertuis, qu’ils distribuent ensuite comme remède traditionnel. Cette plante est réputée pour :

- Soulager les névralgies et douleurs musculaires,

- Traiter les irritations et imperfections cutanées,

- Favoriser la cicatrisation,

- Tonifier la peau,

- Et même aider à soigner la dépression légère à modérée.

La cueillette du millepertuis se fait dans l’intervalle magique entre les premières lueurs de l’aube et le lever du Soleil.

Sur toute la contrée qui domine la chaîne de la Sainte-Baume, des groupes de personnes, jeunes et vieux, fixent le sommet de Saint-Pilon pour voir le premier rayon de soleil frapper la montagne. C’est à ce moment précis qu’ils cueillent leurs herbes aromatiques, dans une communion sacrée avec la lumière naissante.

Au village des Andrieux, dans les Hautes-Alpes, les habitants sont privés de Soleil pendant environ cent jours, de novembre à février, en raison de l’ombre portée par l’Aiguille du Midi. Une légende, désormais démystifiée par l’historienne Gabrielle Santis, racontait que le 10 février, le village célébrait joyeusement le retour du Soleil. Cette fête populaire se déroulait ainsi : À l’aube, quatre bergers parcouraient le village au son de fifres et trompettes, annonçant la fête. Ils allaient chercher l’ancien du village pour recevoir ses ordres. Tous étaient invités à préparer une omelette pour le grand jour. A dix heures, la population se rassemblait sur la place, où l’ancien expliquait l’objet de la fête. Une farandole s’exécutait autour de lui, chaque participant tenant son plat d’omelette. Le cortège, toujours au son de la musique, gagnait un pont de pierre à l’entrée du village. Chacun déposait son omelette sur les parapets, puis la foule se rendait dans un pré voisin pour danser jusqu’à l’arrivée du Soleil. Dès que le Soleil illuminait le village, les danses s’arrêtaient, les omelettes étaient offertes au Soleil, et l’ancien élevait la sienne, tête nue, en hommage. Après un dernier message de l’ancien, la foule retournait en cortège vers le village pour partager le repas. (voir vidéo INA)