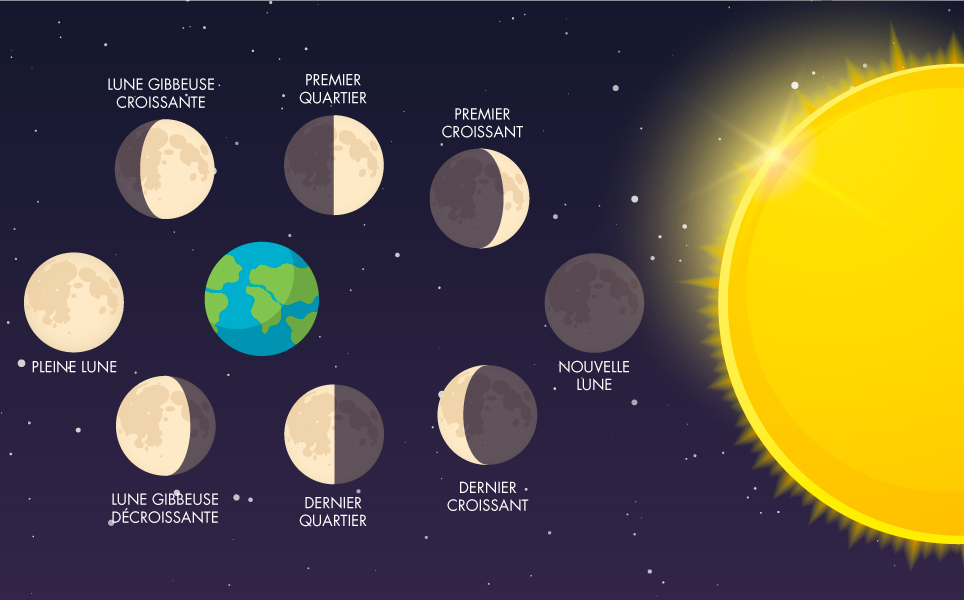

Depuis des siècles, la Lune occupe une place centrale dans l’imaginaire populaire français. Plus qu’un simple astre, elle est perçue comme un guide, un protecteur et un réceptacle des espoirs et des craintes du peuple. Selon les régions, chaque phase lunaire — nouvelle lune, pleine lune ou décours — est scrutée avec attention, dictant les comportements, les prières et les rituels. Dans la Montagne Noire, se tenir droit à la vue de la nouvelle lune pouvait attirer le malheur, tandis qu’en Gironde, regarder la lune avec de l’argent dans sa bourse promettait prospérité et chance.

La Lune est également un instrument de divination et d’anticipation : sa position et son éclat permettent de prévoir la météo, la prospérité agricole, la réussite d’un accouchement ou même le sexe du futur enfant. Elle inspire des prières simples et poétiques, qui varient selon les régions, destinées à obtenir visions, protection ou bonheur. Dans le Poitou, la Corrèze, la Wallonie ou encore les Alpes vaudoises, la Lune est invoquée pour conjurer les sorts, guider les récoltes et influencer le destin amoureux.

À travers ces pratiques, la Lune apparaît comme un symbole vivant, mêlant traditions païennes et christianisation des rites, où l’astre céleste devient à la fois objet de respect, source de magie et témoin des désirs humains. Elle incarne ainsi le lien intime entre les hommes et le cosmos, un reflet de leurs croyances, de leurs espoirs et de leur rapport au monde naturel et surnaturel.

Dans plusieurs traditions, on personnifie le Soleil et la Lune en leur attribuant un sexe : le Soleil est masculin, la Lune féminine. Leurs étoiles sont considérées comme les enfants issus de leur union.

Au Limousin et au Luxembourg belge, un récit raconte que Dieu créa ces deux astres et les déclara mari et femme. Le Soleil devait briller le matin, la Lune l’après-midi. Mais la Lune, trop ambitieuse, s’empara de plus en plus du temps diurne, ce qui poussa Dieu à la punir en la cantonnant à la nuit.

Dans le Midi des années 1830, on disait que la Lune était à l’origine un second Soleil que Dieu transforma en astre nocturne pour l’écarter du ciel diurne. En Rouergue, en Languedoc et dans le Comtat Venaissin, la Lune est vue comme un soleil usé, ce que résume le dicton occitan :

La Luna era un vielh sourel autres cops :

Quand valé pas res per lou jour,

La metterou per la nioch.

(La Lune était un vieux soleil autrefois : quand il ne valut plus rien pour le jour, on l’a mise pour la nuit.)

Dans le Hainaut, on la considère comme un soleil incapable d’accomplir sa tâche le jour mais encore utile pour la nuit. Les anciens soldats, avec humour, appellent la Lune : « le Soleil à la retraite ». À Nîmes, on dit plaisamment que la Lune est un soleil qui a perdu sa perruque — ses rayons.

Pour les paysans et les marins (notamment en Ille-et-Vilaine), le Soleil et la Lune sont vus comme deux disques plats, de dimensions égales mais plus petits que la Terre. Lors des éclipses, ils s’emboîteraient parfaitement, privant ainsi le monde de lumière.

En Basse-Bretagne, on croit que la Lune est appliquée contre le ciel : elle possède des montagnes et des vallées où les rayons du Soleil ne pénètrent jamais. Dans les Côtes-d’Armor, une légende plus sombre prétend qu’au revers de la Lune se cache une gueule immense qui aspire le sang versé sur la Terre.

Dans plusieurs régions, on raconte que le Soleil et la Lune sont en lutte permanente : dans le Maine, les deux astres se battent à trois heures du matin, le jour de la Saint-Jean. En Poitou, la tradition dit que si l’on regarde dans un seau d’eau le matin de Pâques, on peut voir le Soleil et la Lune qui se battent ou dansent dans leur reflet.

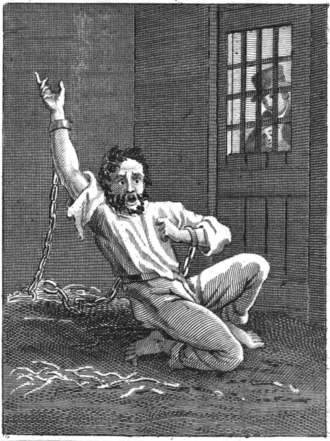

Les taches sont anthropomorphes (France et Wallonie). Elles représentent souvent l’homme de la lune, transporté sur cet astre par punition, exposé aux yeux du monde comme sur un pilori en guise d’avertissement.

Selon certaines croyances, le visage de la Lune ne serait pas celui de l’homme de la Lune, mais plutôt celui d’une divinité féminine. Dans la région du Perche, par exemple, la Lune est associée à la Sainte Vierge, tandis que le Soleil est perçu comme la face de Dieu.

Ce symbolisme trouve ses racines dans un héritage antique, où le Soleil était considéré comme la tête d’un homme, et la Lune celle d’une femme, en référence aux divinités païennes Apollon et Diane. Ces figures latines ou celtiques ont probablement été remplacées au fil du temps par les entités chrétiennes, à savoir Dieu et la Sainte Vierge.

Dans plusieurs régions de France, la lune est associée à des animaux aux comportements variés, parfois farfelus, parfois symboliques. En Bourbonnais, un rat, voleur de choux, est représenté sur la lune, tiré par la queue de la main de l’homme de la lune. Une image anecdotique mais vivace dans les mémoires locales.

Une comptine enfantine, récitée un peu partout, évoque avec humour :

« J’ai vu dans la lune

Trois petits lapins,

Qui mangeaient des prunes

En buvant du vin. »

Cette formulette n’a probablement aucun lien avec les nombreuses légendes mettant en scène des lièvres ou des lapins lunaires dans d’autres cultures, mais elle témoigne de cette vieille habitude d’observer des formes animales dans l’astre.

Cette imagination ne date pas d’hier. Au Moyen-Âge, les bestiaires célestes étaient courants, et la lune servait de toile aux créatures fabuleuses.

Dans le célèbre Roman de la Rose, écrit par Guillaume de Lorris et Jean de Meung, on trouve une description étonnante d’une bête qui habiterait la face obscure de la lune :

Et la part de la lune oscure

Nous représente la figure

D’une trop merveilleuse beste :

C’est d’un serpent qui tient sa teste

Vers occident adès encline.

Vers orient sa queue affine :

Sur son dos porte un arbre estant,

Ses rains (rameaux) vers l’orient estant :

Mais en estendant les bestornes,

Sur ce bestornéis séjorne

Uns hons sur ses bras apuiés,

Qui vers occident a ruiés.

Ses piez et ses cuisses andeus

Si com il peut au semblant d’eus.

Ce qui se traduit par :

Et la partie obscure de la lune

Nous montre l’image

D’une bête très étrange :

C’est un serpent qui tient sa tête

Tournée vers l’ouest, toujours penchée.

Sa queue se termine à l’est :

Sur son dos se dresse un arbre,

Dont les branches s’étendent vers l’est ;

Mais en écartant les rameaux,

Sur cet amas de branches repose

Un homme, appuyé sur ses bras,

Le visage tourné vers l’ouest.

Ses pieds et ses deux cuisses

Sont positionnés à peu près à leur place.

La lune y est ainsi décrite comme le théâtre d’un serpent étrange, portant un arbre sur son dos, et sur lequel repose un homme appuyé sur ses bras. Une image forte, mélange de nature et de fantastique.

Au-delà des animaux, la lune est avant tout un cercle lumineux qui prête à toutes les métaphores : dans la vallée de la Moselotte (Vosges), les habitants la voient comme une casserole sans queue suspendue dans le ciel.

Ces images rustiques témoignent d’un imaginaire collectif qui cherche à donner une forme familière à ce qui est lointain et inaccessible.

Selon certaines croyances, le visage de la Lune ne serait pas celui de l’homme de la Lune, mais plutôt celui d’une divinité féminine. Dans la région du Perche, par exemple, la Lune est associée à la Sainte Vierge Marie, tandis que le Soleil est perçu comme la face de Dieu.

Ce symbolisme trouve ses racines dans un héritage antique, où le Soleil était considéré comme la tête d’un homme, et la Lune celle d’une femme, en référence aux divinités païennes Belen-Apollon et Diane. Ces figures latines ou celtiques ont probablement été remplacées au fil du temps par les entités chrétiennes, à savoir Dieu et la Sainte Vierge.

Dès les premiers récits comiques, la lune est perçue comme un objet fabuleux, notamment en raison de sa luminosité impressionnante.

En Haute-Bretagne, le héros La Perle dérobe à un géant une lune qui brillait dans sa cheminée et éclairait à sept lieues à la ronde. Dans un conte breton, un géant subtilise au roi de France une demi-lune qui illumine tout un territoire sur dix lieues depuis la plus haute tour d’un château. Le géant Hok-Bras, dans ses aventures, grimpe jusqu’à la lune et la dépose sur le clocher de Landerneau. À Vire, les habitants accusent la lune de ronger les pierres de leur clocher et installent un piège à loup géant pour tenter de l’attraper.

Ces récits illustrent l’ingéniosité des populations pour expliquer l’inexplicable ou se moquer des limites humaines face à l’inaccessible.

L’expression « vieilles lunes » est encore utilisée aujourd’hui pour désigner des idées dépassées ou des souvenirs révolus.

Dans les Contes d’un buveur de bière de Charles Deulin, la lune est comparée à une pomme d’or que Dieu cueille quand elle est mûre, la conservant ensuite dans « sa grande armoire du monde ». Cette vision poétique se retrouve aussi dans le Voyage au Hartz de Heinrich Heine, rappelant l’influence des traditions germaniques.

Au Cap Sizun (Finistère), on croit à la pluralité des lunes : chacune éclaire un pays durant sept semaines, avant de rejoindre les « vieilles lunes ».

La lune pleine, se reflétant sur l’eau calme, a inspiré bien des histoires. Dans le Roman de Renart, un conte breton met en scène un renard menacé par un loup. Rusé, il montre au loup le reflet de la lune sur un lac, le persuadant qu’une jeune fille s’y baigne. Le loup, berné, plonge et se noie.

Les récits du Moyen Âge regorgent d’animaux et de simples d’esprits fascinés par le reflet de la lune, tentant de le pêcher ou de le manger : dans une fable de Marie de France, un loup prend la lune pour un fromage, boit une mare d’eau pour l’atteindre, et meurt d’avoir trop bu. Un conte des Landes raconte comment un renard convainc un loup d’avoir avalé la lune en buvant toute une lagune. En Bas-Languedoc, un loup accuse le renard de dévorer la lune après l’avoir vue disparaître derrière un nuage.

Les tentatives absurdes pour attraper la lune sont à l’origine de nombreux surnoms en France : les gens de Montastruc sont appelés Pesco-luos pour avoir tenté de pêcher la lune dans les eaux du Gers. Ceux de Lunel sont les Pescolunos. À Mèves (Nièvre), on parle des Batleux de lune, et à Bailleul-le-Soc, des Pékeux de leune.

À Dinant, des ivrognes tentent d’attraper le reflet de la lune en se suspendant les uns aux autres, tout comme à Clerval dans le Doubs. Dans certaines histoires, la disparition du reflet lunaire est attribuée à un âne qui l’aurait avalé ; les habitants naïfs vont jusqu’à ouvrir le ventre de l’animal pour la retrouver.

Certaines légendes illustrent la vanité des hommes : en Franche-Comté, les habitants de Mondon et de Tarceney empilent des tonneaux pour atteindre la lune. Mais, par un conseil idiot, ils retirent les tonneaux de la base et détruisent leur édifice.

L’expression « happer la lune », présente dans un conte du XVe siècle, désigne l’idée d’attraper la lune avec les dents, autrement dit, de tenter l’impossible. Toujours aujourd’hui, dire qu’on demande la lune ou qu’on promet la lune renvoie à des promesses irréalistes ou à des souhaits irréalisables.

Parmi les légendes maritimes les plus insolites des côtes bretonnes, celle rapportée par les pêcheurs des environs de Saint-Malo se distingue par son originalité.

Un jour, la Lune, furieuse qu’un naufrage ait eu lieu sous sa surveillance, décide de punir la Mer en l’avalant tout entière. Sans mer, les bateaux restent à quai, les pêcheurs et les navigateurs sont désespérés.

Face à cette situation dramatique, un capitaine courageux décide d’aller à la rencontre de la Lune. Il lui expose la détresse des marins : sans mer, il est impossible de voguer ni de vivre. Émue par cette plainte, la Lune accepte de recracher la Mer, mais à une seule condition : que celle-ci lui soit soumise à jamais.

Ainsi naît l’idée poétique selon laquelle la Mer obéit à la Lune, une explication imagée et touchante des marées qui rythment la vie des gens de la mer.

Dans le Morbihan, une légende sans équivalent en France raconte comment la Lune, sous les traits d’une vieille femme, descendit un soir sur Terre. Une ménagère avare, désireuse d’économiser de la lumière, travaillait la nuit à sa lessive lorsque, soudain, ses ustensiles se mirent à glisser vers la porte ouverte, comme attirés par un aimant mystérieux.

Elle réagit aussitôt et referma violemment la porte. C’est alors qu’une force invisible tenta de l’ouvrir. Une voix sinistre s’éleva : c’était la Vieille de la Lune, qui lui déclara :

« Vous êtes bien heureuse d’avoir tenu votre porte close, sans cela je vous aurais tuée cette nuit. Je suis jalouse de votre lumière, et je n’entends pas que l’on profane la nuit par le travail. »

Ce conte étrange véhicule une mise en garde ancestrale contre les excès du travail nocturne et le non-respect du cycle naturel des jours et des nuits.

Au sommet d’une montagne, dans une légende venue du Dauphiné, réside la Lune. Loin d’être une simple lumière céleste, elle y est présentée comme une entité puissante et redoutable qui avale tout ce qui menace l’ordre des choses.

C’est ainsi qu’un jour, elle dévora Bazin, un voleur imprudent. La montagne devint le sanctuaire de cette Lune souveraine, gardienne de la justice divine.

Un récit basque nous transporte dans un univers où la Lune est, étonnamment, de sexe masculin. Un héros, parti à la recherche de sa femme disparue, arrive dans la demeure de la Lune, et y rencontre la mère de l’astre.

La vieille femme le met en garde : son fils a la fâcheuse habitude de dévorer les êtres humains. Par chance, la Lune épargne le héros, et lui indique de poursuivre son voyage vers le Soleil, plus sage et mieux informé sur le sort de son épouse.

Ces légendes nous rappellent à quel point la Lune, selon les régions et les traditions, peut revêtir des formes très différentes : vieille femme menaçante, entité vengeresse ou divinité masculine. Toutes ces histoires ont en commun d’associer la Lune à des interdits, des limites à ne pas franchir, et aux forces mystérieuses de la nature.

Dès le XVIIe siècle, les parents utilisaient la Lune pour discipliner les plus jeunes. En France, comme le rapporte Savinien de Cyrano de Bergerac (Œuvres diverses) on disait aux enfants qu’ils seraient dévorés par la Lune s’ils n’étaient pas sages. À Saint-Brieuc, la menace allait plus loin : en regardant la Lune, les petits pouvaient la voir grimacer.

Dans la Belgique wallonne, la pleine lune devenait un prétexte pour effrayer les enfants, sous prétexte qu’elle viendrait les enlever.

Dans la région d’Arles, les nourrices chantaient une vieille comptine en montrant la lune aux enfants :

La Luno barbano,

Que mostro li bano :

Sant Pei, sant Pau,

Pico lou babau

Ce qui se traduit par :

La Lune, comme un spectre,

Montre ses cornes ;

Saint Pierre, Saint Paul,

Frappez ce croquemitaine.

Arrivé au mot babau (croquemitaine), la nourrice cachait la Lune avec un tablier pour achever d’effrayer l’enfant. Dans la même tradition, la « Lune barbue » était même accusée de voler de la laine.

Dans plusieurs traditions, notamment en Wallonie, la Lune est personnifiée sous forme d’un homme malveillant. On avertit les enfants par la formule :

Volà Bazin qui v’louke (« voilà Bazin qui vous épie »).

Autour de Tournai, on ajoute qu’il ne faut pas regarder trop longtemps l’homme de la lune, sous peine qu’il ne se fâche et ne jette des pierres depuis le ciel.

En Loire-Inférieure, la Lune devient même un personnage de jeu. Les enfants chantent en chœur :

Bonjour, Madame la Lune,

Avez-vous des enfants à nous donner ?

Les surnoms de la Lune varient selon les régions et la façon dont on la perçoit. Les noms positifs la désignent sous des appellations affectueuses : Madame la Lune ; Lune, ma petite mère ; la Bété ou la Beauté en Wallonie : el Bel, La Belle, ou L’Belle en Normandie

Mais elle peut aussi être moquée ou dénigrée par des expressions populaires : « Être bête comme la lune », Kouyon kom li lœn (couillon comme la lune)

La Lune est parfois perçue comme lâche, car elle se cache derrière les nuages.

D’autres récits se focalisent sur la vulnérabilité de la Lune elle-même. Rabelais et Noël du Fail rapportent le proverbe facétieux : « Dieu garde la Lune des loups ! » Cette idée, comme l’explique Edward Burnett Tylor, dans Primitive Culture (1871), viendrait de la croyance qu’en cas d’éclipse, la Lune risque d’être dévorée par un monstre, tel un griffon, comme dans les légendes du Limousin.

Dans le Forez, quand un nuage cache la Lune, on dit que les loups l’ont dévorée. Cependant, dans le Hainaut, on lui donne un surnom plus amical : Soleil des loups. On retrouve des formules similaires dans le Morbihan et en Provence où elle devient le Souleù di lèbre (Soleil des lièvres) ou Soleil des renards (Côtes-d‘Armor).

Enfin, il est courant dans plusieurs pays d’affirmer que la Lune aime dévorer les nuages. Lorsqu’elle est pleine et monte au ciel, les petits nuages alentour se divisent ou disparaissent, comme s’ils étaient mangés par elle.

Dans les campagnes de Basse-Bretagne, on dit qu’une jeune fille qui sort le soir pour uriner ne doit jamais, une fois accroupie, se tourner vers la Lune — surtout si celle-ci est dans ses premiers quartiers ou dans son décours, quand elle est dite cornue. Si elle venait à le faire, elle risquerait d’être loaret ou lunée : autrement dit, d’être engrossée par l’astre de la nuit.

Ce mythe donne naissance à l’idée des enfants de la Lune, ces bâtards célestes que l’on reconnaît à leur nature lunatique.

Une autre croyance très répandue dans les environs de Morlaix affirme que si les rayons d’une pleine lune touchent les parties intimes d’une femme, celle-ci concevra sous l’influence de cet astre et donnera naissance à un monstre. L’écrivain Paul Sébillot établit un parallèle avec une superstition du XVIIe siècle rapportée par le missionnaire Hans Egede, Nouvelle Description de l’ancien Groenland (1729) (Det gamle Grønlands nye Perlustration)) ayant séjourné au Groenland. Là-bas, les jeunes filles redoutaient de croiser le regard de la Lune, de peur d’être elles aussi enceintes sous son influence.

En Haute-Bretagne, il est dit qu’une femme enceinte ne doit jamais sortir uriner le soir. On la préviendra sans faute que la Lune se vengerait d’un tel affront.

Mais ces avertissements ne concernent pas que les femmes. Au Cap Sizun (Finistère), on croit que la Lune peut aussi se venger des hommes : si elle les surprend dans une position jugée inconvenante, elle se moquerait d’eux par d’ignobles grimaces et irait jusqu’à rendre idiots leurs futurs enfants.

Depuis la nuit des temps, la Lune est perçue comme un puissant symbole de fertilité, de destinée et de transformation. En Bretagne, dans les Vosges, en Gironde ou encore au Béarn, les phases lunaires sont censées déterminer non seulement le sexe de l’enfant à naître, mais aussi son caractère, sa santé et même la manière dont il mourra.

De nombreuses traditions affirment que la Lune croissante favorise la naissance d’un garçon, tandis que la Lune décroissante annonce celle d’une fille. Cette croyance est rapportée aussi bien dans les Vosges que dans les campagnes de Gironde ou de Haute-Bretagne.

Dans le village de Hamoir, les garçons naissent au premier quartier, les filles au décours.

Les enfants conçus sous la Lune rousse, lors de la lunaison qui suit Pâques, seront, dit-on, grands et vigoureux, mais aussi jaloux, sournois, traîtres et destinés à l’échec dans leurs entreprises.

Attention à ne pas confondre la Lune rousse avec une Lune rouge : ici, il s’agit d’une phase lunaire précise, non d’une couleur apparente.

En Basse-Bretagne, les accouchements seraient plus pénibles lorsque la lune décroît. C’est également sous certaines configurations lunaires que la santé des enfants semble compromise : dans le Morbihan, un enfant né au décours est condamné à ne pas survivre. Sur le littoral des Côtes-d‘Armor ou en Normandie, ce serait la fille née sous ces auspices qui est menacée. En Béarn, on croit qu’un bébé né en lune montante aura plus de chance de prospérer.

Les aspects de la lune ne se limitent pas au sexe ou à la vitalité des enfants : ils affectent aussi leur destin.

Un proverbe breton prétend que ceux nés sous le croissant seront boiteux, bigles, bossus ou borgnes. Dans le sud du Finistère, on assure qu’un enfant venu au monde sous la nouvelle lune mourra de façon violente — noyade, pendaison ou autre tragédie.

Par ailleurs, on dit que : un enfant né en lune pendue (lorsque la lune semble suspendue à la pointe d’un nuage, avec une corne en haut et l’autre en bas) mourra pendu. Ceux nés lorsque la lune est submergée par des nuages sombres risquent de se noyer, l’image des nuages évoquant les flots déchaînés.

Dans certaines histoires bretonnes, un moine supplie une femme de retarder son accouchement pour éviter la lune pendue. Il va même jusqu’à s’agenouiller devant la lune pour la conjurer.

Un enfant né sous une mauvaise lune est qualifié de loariet : disgracié aussi bien physiquement que mentalement, il serait voué à une mort prématurée ou tragique.

Même la position de la lune face aux nuages lors de l’accouchement est porteuse de présages : si les nuages étouffent la lune ou la dissimulent, la tradition affirme que l’enfant risque de finir pendu ou noyé.

Dans de nombreuses régions de France, les phases de la Lune sont étroitement liées à la santé et aux transformations du corps.

La moelle dans le corps humain varierait selon les positions lunaires.

Concernant les cheveux, la tradition dit qu’ils poussent plus vite s’ils sont coupés lors du croissant, ralentissent en pleine lune et raccourcissent s’ils sont taillés dans le décours. À Saint-Brieuc et en Gironde, les paysans préfèrent couper leurs cheveux le jour de la pleine lune pour un meilleur effet.

Quant aux ongles, dans plusieurs régions, on évite de les couper en décours de lune de peur qu’ils ne repoussent pas.

Le lien entre la lune et le corps se manifeste aussi chez la femme : la mensualité serait influencée par la Lune, renforçant ainsi l’idée que le cycle lunaire rythme la vie.

En Ille-et-Vilaine, on pense que les verrues apparaissent durant le croissant et disparaissent en lune perdue.

La fameuse expression « lunatique » provient de la croyance que la Lune rendait les femmes hystériques ou folles. Dès le XVIe siècle, « Un qui tient de la lune » signifiait une personne lunatique, et au XVIIIe siècle, un homme fantasque était dit « avoir des lunes » ou être « sujet à des lunes ».

En Gascogne, avoir la lune signifiait être lunatique, tandis qu’en 1640, « être logé à la lune » voulait dire ne pas être sain d’esprit. Aujourd’hui encore, on dit d’un homme distrait qu’il est « dans la lune » et d’un homme de mauvaise humeur qu’il est « mal-luné ».

Au XVIe siècle, il était courant de croire qu’il était dangereux de dormir sous les rayons de la lune. Le poète Glaude Gauchet écrivait :

« N’ont peur que pour coucher une nuict soubs la brune, ils ayent quelque mal des rayons de la lune. »

De nombreux marins, comme Pierre Loti ou Jules Dumont D’Urville, étaient convaincus que la lune pouvait jeter des sorts sur ceux qui dormaient à son clair, nuisant à leur santé.

L’idée que la lune influence les maladies est très ancienne, admise dès l’époque de Claude Galien et reprise par des médecins de la Renaissance. Une comédie du XVIIe siècle mentionne :

« Nous sommes en décours et sur le déclin de la lune les malades déclinent. »

En Basse-Bretagne, la lune d’août est réputée fatale aux tuberculeux. En Wallonie, celle de mars serait particulièrement néfaste aux malades.

Pour se protéger, au XVIIe siècle, les populations récitaient des prières au premier croissant, croyant également que regarder la lune pouvait guérir les verrues.

Dans les Deux-Sèvres, il faut ramasser un objet lors de la première observation de la nouvelle lune et se frotter les verrues en disant deux fois : « Fis à la lune ! »

En Basse-Bretagne, on chante une conjuration à la lune :

« Salud, loar gan – Salut, pleine lune

Kass ar re-man – emporte celles-ci (les verrues) avec toi

Gan-ez ac’han – loin d’ici. »

Selon un livre breton du XIXe siècle, la lune influe sur la vigueur du corps. Un lutteur affirmait :

« N’est-il pas permis d’aller humer les rayons de la lune pour se donner de la force ? »

En Provence, les jeunes filles se peignent au clair de lune pour avoir une belle chevelure et attirer un mari.

La lune serait responsable de la dégradation de certains matériaux : en Normandie, elle rongerait les pierres et consumerait les toits de chaume. Dans les Vosges, elle fait iriser le verre et ternir les couleurs des étoffes. En Basse-Bretagne, on craint qu’elle jette un venin dans l’eau, d’où la pratique de couvrir les puits d’un toit pointu pour s’en protéger.

Au XVe siècle, on croyait qu’une femme ne devait pas se marier en décours de lune pour profiter du bon augure du renouvellement lunaire. En Lorraine, emménager chez son mari durant le premier quartier de lune est signe de bonheur et de chance.

Autrefois, lors de la coupe du bois pour les navires, on préférait abattre les arbres en vieilles lunes. Enfin, dans le pays de Vaud, il ne faut pas commencer la construction d’une maison lorsque la lune a ses cornes tournées vers le bas.

En Franche-Comté, au début du XIXe siècle, on croyait qu’une lune entourée d’une auréole sanglante prédisait d’importants bouleversements pour l’État.

En Haute-Bretagne, la lune rouge est un signe de catastrophe imminente : soit une grande guerre, soit la fin du monde. Si ce phénomène se produit en pleine guerre, il annonce une bataille décisive. Cette couleur rouge symbolise le sang versé par les soldats, que les « enfants de la lune » aspireraient par la face cachée de l’astre, une croyance fascinante reliant la lune aux conflits humains.

Paysans et marins observent les halos lunaires pour prévoir le temps : lors du siège de La Rochelle (XVIIe siècle), un grand cercle blanc apparu à côté de la lune provoqua une explosion de joie car un siège similaire fut levé après un phénomène comparable à Metz en 1591.

Selon les paysans du Poitou, la lune est toujours accompagnée de deux étoiles :

- Une grosse étoile (l’homme riche)

- Une petite étoile (l’homme pauvre, acheteur de blé)

- Leur position indique les perspectives agricoles :

- Si la petite étoile suit la grosse, le pauvre court après le riche, donc le blé sera cher.

- Si la petite précède la grosse, le pauvre dédaigne l’offre, signe d’abondance et d’une année facile.

- Si les étoiles se touchent, le pauvre sera réduit à quémander.

Les marins de plusieurs régions (comme l’Audierne, la Manche ou le pays boulonnais) racontent que la lune est accompagnée d’une chaloupe — l’canote d’leune — une étoile plus brillante que les autres. Il s’agit en réalité de la planète Vénus. Par beau temps, cette étoile remorque la lune en avant ; par mauvais temps, elle se perd à l’arrière. Quand la lune est « embarquée » (cachée par les nuages qui dissimulent l’étoile), c’est un mauvais signe. Les marins picards l’appellent le pilote. Ces signes guident les pêcheurs dans leurs sorties.

En Poitou, si la lune ne change pas de position dans les huit jours suivant un accouchement, le prochain enfant sera du même sexe, sauf s’il est conçu en vieille lune. En Anjou, Normandie et Loire-Inférieure, cette période est de trois jours. Une femme qui accouche durant le déclin de lune aura également son enfant suivant du même sexe, sauf si la lune change de phase rapidement (dans les 24h ou 3 jours).

Ce recueil de proverbes anciens rappelle des règles autour de la lune :

« Se quelque personne marchande à une aultre en tournant le dos, certes jà ne lui prouffitera le marchié. »

« Nul qui veult gaignier au jeu de dez ne se doit jamais asseoir, pour jouer, son dos devers la lune, où qu’elle soit lors, ains lui doit tourner le visage, ou se ce non, jamais il n’en levera sans perte. »

« Cellui qui n’a point d’argent n’a en sa bourse se doit abstenir de regarder la nouvelle lune, ou autrement il n’en aura guère tout au long de d’icelle. »

« Cellui qui perchoit le croissant à plaine bourse, il le doit saluer et encliner devotement et pour certain il multipliera toudis celle lunaison. »

« Qui vœult avoir toute une lune de l’argent en bourse, si la salue reveramment le propre jour qu’elle appert nouvelle et le jour ensievant, si se perchevra moult tost de bon secours. »

Enfin, en Gironde, on croit que regarder la nouvelle lune ferait que l’argent dans sa poche se transforme en… roche lunaire, une étrange métaphore du risque de perdre ses biens.

Dans les montagnes de la Montagne Noire, une vieille croyance affirme qu’il ne faut jamais se tenir bien droit lorsqu’on aperçoit la nouvelle lune pour la première fois. Un tel comportement attire le malheur. Pour conjurer le sort, L’Évangiles des Quenouilles recommande au contraire de s’incliner devant la lune, un geste d’humilité censé attirer chance et protection.

Dans le sud-ouest, en Gironde, on croit qu’il ne faut surtout pas regarder la lune le premier jour de sa pleine lumière, sous peine de s’attirer la disgrâce. Une superstition similaire existe dans le sud du Finistère : fixer la lune trop longuement reviendrait à risquer d’être littéralement « englouti » par elle.

Les Évangiles des Quenouilles, précieux recueil du XVe siècle, livrent plusieurs conseils pour profiter des bienfaits des astres. Voici quelques-unes des recommandations qui y figurent :

« Cellui qui souvent bénist le soleil, la lune et les estoilles, ses biens lui multiplieront au double. »

Saluer la Lune à chaque étape de son cycle – nouvelle lune, pleine lune ou décours – est également source de santé et de bonheur :

« Quiconque salue la lune lorsqu’elle est nouvelle, et quant elle est pleine, et quant elle est en décours, pour vray elle envoie santé et bon heur. »

Attention cependant à la pauvreté :

« Cellui qui point d’argent n’a en sa bourse se doit abstenir de regarder la nouvelle lune, ou autrement il n’en aura guère tout au long d’icelle. »

À l’inverse, pour ceux qui disposent d’un peu d’argent :

« Cellui qui perchoit le croissant à plaine bourse, il le doit saluer et encliner devotement et pour certain il multipliera toudis celle lunaison. »

En Gironde, une autre croyance lie directement la Lune à la prospérité financière. Si l’on regarde la nouvelle lune en ayant de l’argent dans sa poche, on argentera de la roche lunaire pour l’éternité.

Une croyance rapportée par l’Évangiles des Quenouilles insiste sur ce point :

« Qui vœult avoir toute une lune de l’argent en sa bourse, si la salue reveramment le propre jour qu’elle appert nouvelle et le jour ensievant, si se perchevra moult tost de bon secours. »

La Lune est personnifiée et honorée par des noms tendres et flatteurs. Les formules qui lui sont adressées pour obtenir une vision en rêve sont souvent simples et poétiques, composées de trois à six vers. Parmi les plus célèbres : « Fais-moi voir en mon dormant, en mon rêvant – Qui j’aurai en mon vivant. »

Les variantes régionales sont nombreuses : dans l’Yonne, avant de se coucher, il faut regarder la lune et répéter trois fois : « Salut, mon beau croissant, – Fais-moi voir en mon dormant, en mon rêvant – Qui j’aurai en mon vivant. » ; en Haute-Bretagne, on récite cinq Pater et cinq Ave face à la lune, puis on jette au hasard un objet vers elle en disant : « Petit croissant, – Verbe blanc, – Fais-moi voir… » Il faut ensuite se coucher du côté gauche, entrer dans le lit du pied gauche et réciter des prières pour les âmes du Purgatoire jusqu’à l’endormissement.

En Poitou, les amoureux de tous âges sortent sept soirs de suite pour contempler la lune dans son premier quartier en lui murmurant : « Lune, ma petite mère, moi qui suis ton enfant, – Fais-moi voir… »

En Flandre française, les jeunes filles doivent placer leurs objets de toilette en croix durant toute la phase croissante de la lune, et, agenouillées au pied du lit, dire : « Croissant, croissant, fais-moi voir… »

Les rites varient en fonction des lieux et des moments de l’année :

- À Cornimont (Vosges), le rituel s’accomplit le premier vendredi de la lune, après un jeûne, suivi d’une prière à saint André. Il faut aussi glisser le soulier du pied gauche sous le lit.

- Dans le Maine, la nouvelle lune de mars est l’occasion de dire : « Je te salue, beau croissant, fais-moi voir… »

- En Gironde, la prière se fait un jour de pleine lune : « Bonsoir, madame la lune, – Fais-moi voir… »

- En Dauphiné, le vendredi à minuit, les jeunes filles récitent : « Lune, belle Lune – Dis-moi en mon dormant… »

Certains moments de l’année sont considérés comme particulièrement propices pour consulter la lune :

- Dans les Alpes vaudoises, la veille de Noël, il faut se lever à minuit en posant d’abord le pied gauche au sol, sortir jusqu’à un carrefour en marchant à reculons, du côté de l’égout du toit, et dire : « Lune, ô ma tant belle Lune, – Toi qui connais ma fortune, – Oh ! fais-moi voir en mon rêvant, – Qui j’aurais pour mon amant. »

- En Wallonie, lors de la fête de la Saint-Jean (24/06), la formule la plus connue est : « Belle, belle, que tu es belle, – Belle, belle, je t’acconjure – Fais-moi voir en mon dormant – Ce qu’j’aurai en mon vivant – Et qu’il tienne à la main – Son gagne-pain. »

- Dans la région de Battice, au pays de Liège, la jeune fille doit veiller à ce que la lune soit visible depuis sa fenêtre, se mettre au lit à reculons sans quitter la lune des yeux, et adresser sa prière à saint André.

La Lune est ainsi devenue un réceptacle des espoirs du peuple, et chaque apparition de l’astre était l’occasion de lui adresser des vœux, des invocations, ou des prières.

En Gironde, à la vue de la lune et de la Lugan, la première étoile visible, les paysans récitent :

Bédy la lune et lou lugan,

Lou boun Diou qui es avou mitan

La sinte Bierge qui es aou hort

Qué prégus Diou pour tous lous morts.

Traduction :

Je vois la Lune et la Lugan,

Le bon Dieu qui est au milieu,

La sainte Vierge qui est au bord,

Qui prie Dieu pour tous les morts.

En Languedoc, la lune est invoquée comme une figure divine féminine :

Luna, bela Luna, filhola de Dieu,

Tres douns vous demande, ieu :

L’ounou, la sagessa et la crenta de Dieu.

Traduction :

Lune, belle Lune, fille de Dieu,

Trois dons je vous demande :

L’honneur, la sagesse et la crainte de Dieu.

Toujours en Gironde :

À l’apparition de la nouvelle lune, certains récitent une prière simple et pleine d’espoir :

Belle lune, je te vois dans ton retour,

Que Dieu me donne son saint amour,

La gloire, la paix et la santé,

Le Paradis quand je mourrai.

En Corrèze, la lune guide la cueillette des simples (plantes médicinales). On choisit les phases lunaires avec soin avant de les récolter, selon des savoirs anciens.

Dans plusieurs campagnes françaises, on croyait que si l’on se retrouvait égaré — de jour comme de nuit — par un sortilège, il existait un remède : couper une branche de noisetier, faire trois signes de croix, et se tourner vers l’Est en disant : « Lune, je te commande de me désenchanter, au nom du grand Diable Lucifer. » Frapper ensuite le tronc du noisetier. La tradition veut que l’on retrouve alors son chemin et que, dans le même temps, la baguette magique vienne frotter le visage du sorcier responsable.

Dans certaines traditions wallonnes, les sorciers pouvaient même faire descendre la lune sur Terre à des fins magiques. Dans les Alpes vaudoises, un pouvoir redouté était celui d’infliger la « male nuit » — une nuit agitée et sans sommeil — simplement en fixant l’Étoile du Matin et en prononçant la formule :

« Je te salue, étoile lumineuse ! Je te conjure que tu ailles bailler la male nuit à (nom de la victime), suivant mes intentions ; va, petite ! »

Cette pratique est confirmée par Pierre Le Brun dans son Histoire critique des pratiques superstitieuses, où il rapporte une formule analogue dite au coucher du soleil, tournée vers l’étoile la plus brillante.

Une prière du Poitou fait allusion au pouvoir de la lune :

Belle Lune, je te vois,

Du côté gauche et du côté droit,

Toi qui chaque soir mets

Ton beau manteau violet,

Garde-moi de trois choses,

De la rencontre des mauvais chiens,

De la tentation de Satan,

De la morsure du serpent.L’auteur de la biographie de Michel Le Nobletz, publiée en 1661, disait qu’à l’apostolat de ce missionnaire (1624) en Basse-Bretagne : « c’estoit une coutume receüe de se mettre à genoux devant la nouvelle lune et de dire l’oraison dominicale en son honneur ». Cette pratique devait être une christianisation d’un rite païen antérieur.