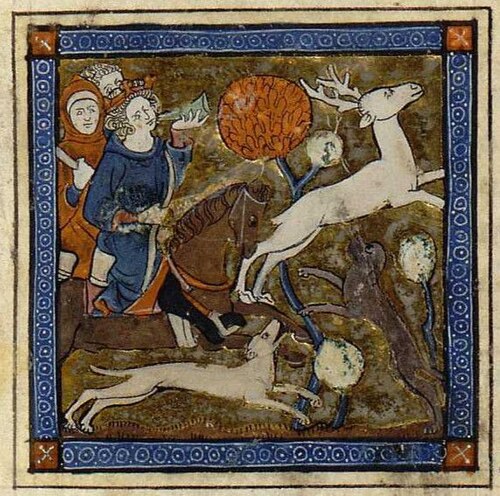

La Chasse Sauvage : quand le ciel résonne des peurs populaires

1. Explications de la légende

Comme le supposait déjà un curé de Villedieu en Basse-Normandie, dans la Bibliothèque physico-économique de 1789, la légende des chasses fantastiques pourrait s’expliquer par les migrations d’oiseaux de passage. En hiver, les courlis, les oies et les canards sauvages traversent le ciel en grands bataillons bruyants. Leurs cris et leur vol en formation pouvaient être interprétés comme des signes mystérieux venus d’un autre monde. En été, ce sont d’autres oiseaux migrateurs, volant à très haute altitude, qui produisent des sons rappelant des aboiements de chiens ou des glapissements de fauves, renforçant l’idée d’une chasse surnaturelle.

Ces récits de chasses fantastiques existent dans toute l’Europe, mais sont particulièrement vivants dans les régions du Nord et du Centre. En France, les contes varient :

Les versions terrestres sont plus rares et portent moins de noms. Elles conservent un caractère surnaturel moins marqué que les chasses célestes, qui impressionnent davantage par leur mystère.

La croyance attribuant une origine mystérieuse aux bruits nocturnes dans le ciel est très ancienne.

En réalité, ces récits semblent liés à des phénomènes naturels : le vent, les vols d’oiseaux ou encore les résonances sonores. Mais, amplifiés par la peur et l’imagination, ils ont nourri au fil des siècles une des légendes les plus fascinantes du folklore européen.

2. Noms des chasses fantastiques

Le plus célèbre reste le roi Arthur :

En Caorsin, lorsqu’on entend la chasse volante, on dit : « C’est le roi Arthur », ou encore « lou rey Artus ». On y raconte aussi une légende propre liée à sa chasse.

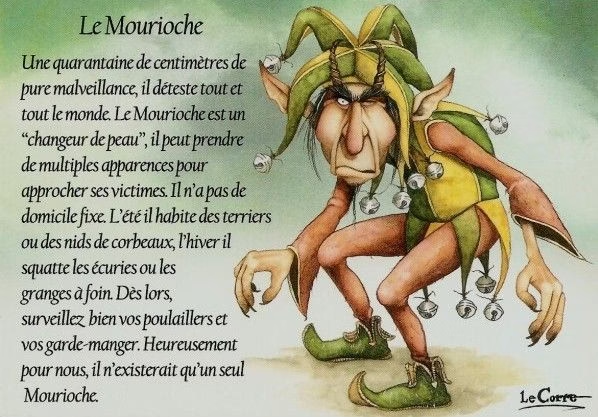

D’autres noms, souvent liés à des personnages maudits ou difficiles à classer :

Certaines mettent en avant leur caractère bruyant et rapide :

En Alsace, le chasseur nocturne prend divers noms :

3. Actes expiés par ses conducteurs

Dans les croyances paysannes comme dans celles des forestiers, les conducteurs des chasses fantastiques ne sont pas de simples figures légendaires : ce sont des damnés qui expièrent leurs fautes. Leur crime ? Avoir aimé la chasse au point de violer les lois de l’Église pour satisfaire leur passion. Certains n’hésitaient pas à ravager les récoltes sur pied, privant ainsi les communautés de nourriture.

Ils sont condamnés à être punis par où ils ont péché. Leur châtiment prend la forme d’une chasse éternelle :

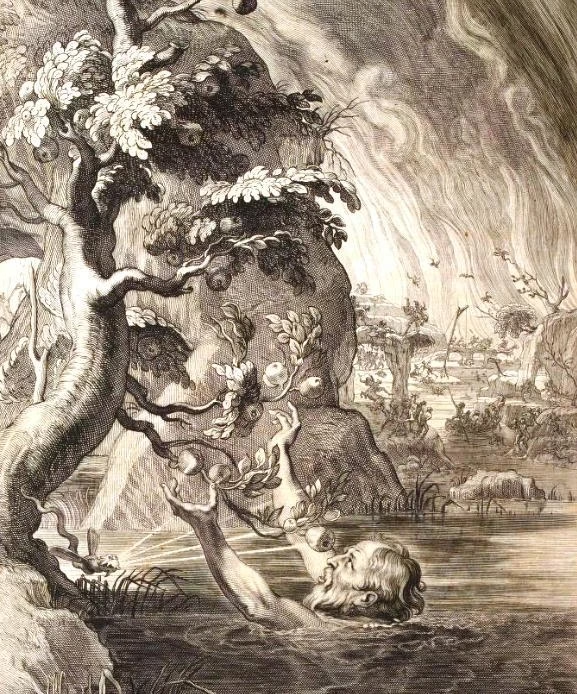

Cette course sans fin rappelle le supplice de Tantale, condamné dans la mythologie grecque à souffrir éternellement de la faim et de la soif, sans jamais pouvoir se nourrir.

4. Violation du repos dominicale et fautes religieuses

Nombre de légendes locales associent les chasses fantastiques à des seigneurs ou rois qui, par leur irrévérence, ont été condamnés à poursuivre une chasse éternelle. Le roi Arthur en est l’exemple le plus connu :

Dans les Landes comme au pays de Fougères, on raconte encore qu’Arthur court sans cesse, chassant un gibier insaisissable.

D’autres récits mettent en scène des seigneurs dont l’orgueil et la méchanceté envers les paysans se soldent par une condamnation éternelle :

Parfois, la faute n’est pas liée au repos dominical mais à d’autres interdits :

5. Âmes en peine, sorciers ou démons

Les chasses fantastiques ne sont pas toujours menées par des seigneurs maudits ou des héros légendaires. Dans de nombreuses régions de France et jusqu’au Canada, elles sont liées aux âmes en peine, aux sorciers ou aux démons. Ces récits, profondément ancrés dans la mémoire populaire, transforment les bruits nocturnes en processions surnaturelles et effrayantes.

Les traditions associent parfois les chasses fantastiques à des enfants morts sans baptême ou à des âmes tourmentées :

Au Moyen Âge, la Mesnie Helquin était directement conduite par Satan, entouré de diables à cheval. Ce thème perdure dans de nombreuses régions :

Certaines variantes soulignent le châtiment réservé aux amours illicites. En Basse-Normandie, on croyait au XIXᵉ siècle que lorsqu’un prêtre et une religieuse mouraient sans pénitence, leurs âmes sortaient de leur tombe chaque nuit, poursuivies par des démons et des damnés.

Toutes les figures ne sont pas diaboliques. Dans certaines régions, une dame blanche mène la chasse aérienne :

Dans le Maine, la Chasse Arthur est parfois interprétée non comme une poursuite de gibier, mais comme un véritable sabbat de sorciers, marqué par le tumulte et la confusion.

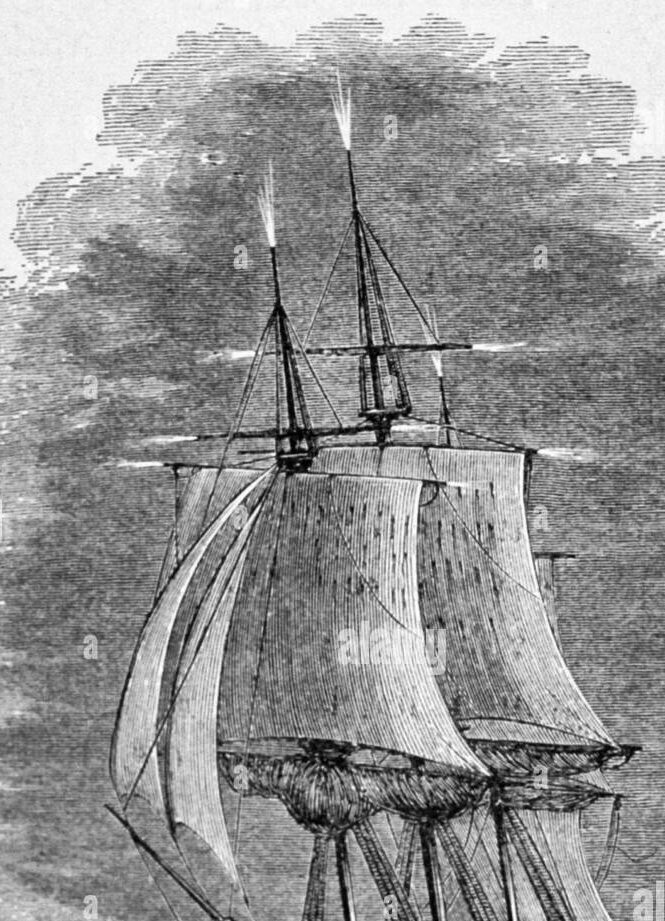

Si la Bretagne connaît peu de récits de chasses fantastiques, une exception existe près de la baie des Trépassés. Après les tempêtes de mars, on y entend des jappements aériens : les Chass an Gueden, ou chiens des équinoxes. Esprits sortis de l’enfer, ils essaient de regagner le ciel. Mais au fond du vallon des Trépassés, les anciens racontent aux enfants que ce sont plutôt des anges qui pleurent.

Les colons saintongeais et poitevins, partis en Nouvelle-France, ont emporté avec eux la légende de la Chasse Galerie, qui a pris une forme originale au Canada. Ici, elle se présente sous l’aspect d’un canot d’écorce volant, rempli de possédés. Guidés par Belzébuth, ils partent voir leurs « blondes » à travers les airs. Pour activer le canot, il fallait promettre son âme à Satan, avec une condition : ne pas prononcer le nom de Dieu ni toucher une croix durant le voyage. La barque filait alors plus vite que le vent, avant de ramener ses passagers au point de départ.

6. Présages funestes

Les chasses fantastiques, ou chasses aériennes, ne se contentaient pas d’effrayer les paysans par leur vacarme dans les airs. Elles étaient aussi perçues comme des signes annonciateurs de malheurs imminents : guerres, famines, épidémies ou encore morts soudaines.

Autrefois, les paysans redoutaient profondément d’entendre la chasse fantastique. Sa venue était rarement anodine : elle annonçait toujours un événement funeste pour la communauté ou pour une famille.

En Saintonge, la Chasse Galerie était considérée comme un présage certain de catastrophes :

La peur redoublait quand la chasse descendait jusqu’à terre. Des témoignages rapportent qu’on l’aurait entendue au tout début de la Révolution française :

En Périgord, l’apparition de la Chasse Hérode était le signe d’événements tragiques, surtout lorsqu’elle se rapprochait du sol. Des récits indiquent qu’on l’aurait vue raser la terre à deux reprises, peu avant la Révolution.

En Normandie, la Chasse Caïn, particulièrement signalée autour d’Orbec, annonçait toujours un malheur proche, et plus encore la mort d’une personne déjà en danger.

7. Le gibier qu’elles poursuivent

Si les chasses fantastiques impressionnaient déjà par leurs bruits dans les airs et leurs apparitions surnaturelles, elles inspiraient une terreur encore plus grande par le gibier qu’elles rapportaient. Car il ne s’agissait pas toujours d’animaux sauvages… mais bien souvent de lambeaux humains ou de cadavres arrachés à la tombe.

Dans plusieurs régions de France, la croyance voulait que celui qui réclamait une part de chasse s’exposait à recevoir un présent macabre.

Les récits populaires multiplient les exemples d’horreurs livrées au seuil des imprudents :

Dans le Morvan, un paysan qui avait assisté malgré lui à la chasse reçut cette terrible promesse :

« Tu as été à la peine, voici ta part de plaisir. »

Peu après, la moitié d’un corps de femme s’écrasa dans sa charrette.

En Poitou, demander une part pouvait vous valoir de recevoir directement sur la tête un membre humain. Tirer sur ces cortèges était tout aussi dangereux, même avec une balle bénite. En Poitou, un chasseur qui tenta sa chance vit tomber une grosse bête à ses pieds… mais une voix l’avertit aussitôt :

« Rends-moi ma chasse ! »

En Alsace, le Chasseur Nocturne glaçait les vallées de son cri « houdada », suivi du cor et d’un vent tempétueux. Malheur à celui qui répétait son cri : il recevait alors une proie empoisonnée accompagnée de ces mots fatidiques :

« Qui chasse avec moi mange avec moi. »

Une phrase qui signifiait qu’il ne restait plus qu’à se préparer à mourir.

8. Comment se préserve-t-on des dangers de la chasse ?

Les chasses fantastiques, ces cortèges surnaturels traversant le ciel, ont longtemps inspiré peur et superstition chez les habitants de nombreuses régions françaises.

Dans les Vosges, si la Maisnieye Hennequin, troupe de musiciens invisibles, passe au-dessus de quelqu’un en rase campagne pendant les nuits d’été, il doit se coucher à plat ventre et invoquer Saint Fabien. Faute de quoi, il risque d’être étouffé, écrasé ou emporté dans un tourbillon vers un pays inconnu. Si la personne est à sa fenêtre, elle doit la fermer rapidement pour éviter de recevoir des morceaux de bois, des cailloux ou même des ossements provenant des cimetières. Une fois la fenêtre fermée, il est possible d’observer la Maisnieye en toute sécurité.

Les voyageurs alsaciens qui rencontrent le chasseur nocturne doivent se coucher au milieu du chemin. Ceux qui négligent cette précaution peuvent être coupés en deux ou emportés dans les airs. Une légende raconte qu’un homme fut emporté du Lerchenfeld près de Saint-Gangolf jusqu’au Bollenberg, mais sauvé après s’être recommandé à la Sainte Vierge.

Un curé de Basse-Normandie, accompagné de son sacriste, entendit la Chasse Annequin près du château de Crèvecœur (Orne). Il dessina un cercle avec sa canne, invita son sacriste à y entrer et s’écria : « Part à la chasse ! » Une grêle d’os humains tomba alors. Les esprits révélèrent qu’ils allaient prendre l’âme d’une femme qui avait fauté avec un prêtre. Le curé intervint, et grâce à la Vierge Marie, la victime fut sauvée.

9. Autres personnages dont on entend le bruit dans l’air

Si les chasses fantastiques collectives sont nombreuses dans les traditions populaires françaises, il existe aussi des personnages isolés qui parcourent seuls le ciel. Ces figures, souvent associées à des bruits mystérieux ou à des présages funestes, sont particulièrement présentes dans l’imaginaire des régions comme la Franche-Comté, l’Ille-et-Vilaine ou encore la Bretagne.

En Franche-Comté, la légende évoque le chasseur éternel de Scey-en-Varais (Doubs). Lors des sombres nuits de Toussaint et de Noël, son oliphant puissant résonne dans le bassin de la Loue. Ce vacarme emplissait jadis l’air d’un bruit formidable, privant de sommeil les vieillards comme les enfants. On croyait alors que ce tumulte provenait du chasseur aérien de la vallée, condamné à parcourir le ciel pour l’éternité.

En Ille-et-Vilaine, les habitants racontent que, lors des belles nuits d’été, le Chariot de David traverse les airs, aussi rapide que le vent, accompagné d’un grand fracas. Dans la partie bretonnante des Côtes-d’Armor, on croyait au XIXᵉ siècle que le char de la Mort survolait parfois le ciel, traîné par des oiseaux funèbres. Contrairement au Kar ann Ankou, figure bretonne qui marche toujours sur terre, la Charrette moulinoire – son équivalent en Haute-Bretagne – pouvait s’élever dans les airs avant de disparaître mystérieusement.

Au début du XIXᵉ siècle, les paysans de Voiteur (Jura) parlaient d’une fée qui court par le temps, c’est-à-dire qui traverse les airs. C’est elle qui aurait donné son nom aux fameux « jours de la vieille » : les trois derniers de mars et les trois premiers d’avril. Selon la croyance, cette fée exerce une influence néfaste sur les récoltes, rappelant le rôle des anciens calendriers agricoles dans les superstitions rurales.

À Bruz (Ille-et-Vilaine), on dit qu’un fantôme blanc habite une grotte mais qu’il peut parfois être entendu dans les airs, produisant un bruit étrange et inquiétant.

La Bretagne est particulièrement riche en légendes liées aux êtres surnaturels du ciel :

-

Merci pour ce fabuleux dossier sur les chasses et légendes 💕☺️💕!

-

Merci du commentaire

-

Laisser un commentaire