L’Homme de la lune : condamnation d’un pécheur

1. Puni d’une faute religieux

Travailler le jour du Seigneur n’a jamais été sans conséquences… à en croire les nombreuses légendes populaires issues des régions chrétiennes d’Europe. L’astre lunaire, loin d’être un simple décor céleste, devient le théâtre d’un châtiment divin : celui de l’homme (ou de la femme) ayant refusé de respecter le repos dominical.

À travers la France et au-delà, ces récits racontent comment des paysans, artisans ou voleurs, ont été transportés dans la Lune, condamnés à y errer avec l’instrument de leur faute. Voici un tour d’horizon de ces légendes lunaires du folklore chrétien.

Dans de nombreuses versions, l’histoire est simple : un individu commet un travail interdit le dimanche, et Dieu le punit en l’exilant dans la Lune. Le coupable y emporte l’objet de son péché : un fagot d’épines, une brouette, un seau de linge, ou même un four non allumé à temps. Ces récits, riches en variantes régionales, servent à la fois de leçon morale et d’explication mythique de la présence d’une silhouette visible dans la Lune.

Dans le sud-ouest de la France, une version basque affirme que la Lune est elle-même l’homme puni. Une mère raconte : « Un homme partit boucher un trou dans sa haie un dimanche, un fagot d’épines sur le dos. Jainco (Dieu) lui apparut et dit :

« Puisque tu n’as pas obéi à ma loi, tu seras puni. Jusqu’à la fin du monde, tous les soirs tu éclaireras. »

Et l’homme devint la lune.

Dans la région de Liège, le mythe prend une tournure cosmogonique : la Lune n’existait pas avant le péché. Le paysan Bozar, habitué à couper du bois pendant la messe, est interpellé par un vieillard :

« Il y a six jours pour travailler, le septième pour prier. »

Bozar ignore l’avertissement. Alors Dieu déclare :

« Je vais créer la Lune et t’y enfermer avec ton fagot. »

Dans cette version, un homme persiste à travailler les jours saints. À sa troisième désobéissance, Dieu lui propose un choix : « Soleil ou Lune ? Le soleil brûle, la Lune mord. » L’homme choisit la Lune. Le récit précise qu’il s’appelait Février, et qu’ayant refusé le repos, il ne connaîtra plus jamais le repos, condamné à errer sur un astre en mouvement.

Le bonhomme Job, pris à reboucher une brèche, choisit d’abord le Soleil, puis, souffrant de la chaleur, est transféré dans la Lune. Dans le Bigorre, un simple voleur de fagot subit la même peine. Dans le Bourbonnais, plusieurs récits mentionnent des hommes et femmes travaillant les jours sacrés : jour de Noël, jour de Pâques, Ascension… Tous finissent dans la Lune ou le Soleil, parfois échangés lors d’une éclipse, dans une inversion cosmique que Dieu finit par refuser d’annuler…

Partout en France, le même schéma se répète :

Ces récits révèlent une chose : la Lune n’est pas qu’un astre. Elle devient un miroir des fautes humaines, un espace de mémoire céleste. Celui qui transgresse le repos sacré ne disparaît pas, il est donné en exemple, visible chaque nuit pour rappeler à chacun l’importance de respecter le rythme sacré.

2. Origine biblique

Dans la majorité des récits traditionnels, l’homme de la Lune n’est pas seul. Il est accompagné d’un objet, souvent pesant ou piquant, un fardeau qui représente la faute qu’il a commise sur Terre. Dans 35 légendes sur 50, cet objet est un fagot.

Le fagot n’est pas qu’un outil de la pauvreté rurale : il renvoie aussi à une faute originelle, celle de travailler le jour du repos sacré. Cette figure serait inspirée du Livre des Nombres (XV, 32-36) :

29 Pour l’israélite de souche – parmi les fils d’Israël – et pour l’immigré résidant parmi eux, une seule loi sera appliquée à qui commet une faute par inadvertance.

30 Mais la personne qui, israélite de souche ou immigrée, agit délibérément, c’est le Seigneur qu’elle outrage : cette personne sera retranchée du milieu de son peuple.

31 Puisqu’elle a méprisé la parole du Seigneur et violé son ordre, elle devra être retranchée, oui, retranchée de son peuple : sa faute est en elle ! »

32 Alors que les fils d’Israël étaient dans le désert, on trouva un homme ramassant du bois le jour du sabbat.

33 Ceux qui l’avaient trouvé ramassant du bois l’amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute la communauté.

34 On le mit sous bonne garde, car il n’y avait pas de décision sur ce qu’on devait lui faire.

35 Alors le Seigneur dit à Moïse : « L’homme sera mis à mort : toute la communauté le lapidera en dehors du camp. »

36 Comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse, toute la communauté le fit donc sortir hors du camp, on le lapida et il mourut.

Ce passage de l’Ancien Testament pourrait s’être mêlé aux légendes populaires, donnant naissance à ce personnage exilé dans la Lune, son fagot sur le dos, éternel rappel d’un geste interdit.

3. Expie un manque de charité

Dans les légendes populaires françaises, la Lune n’est pas seulement un astre poétique. Elle devient le lieu d’un châtiment éternel pour les êtres sans cœur, égoïstes ou indifférents à la misère humaine. Et quand la charité fait défaut, surtout face à un pauvre voyageur, la sanction est implacable : l’exil dans un astre froid et sans feu, avec pour seul compagnon le poids de sa faute.

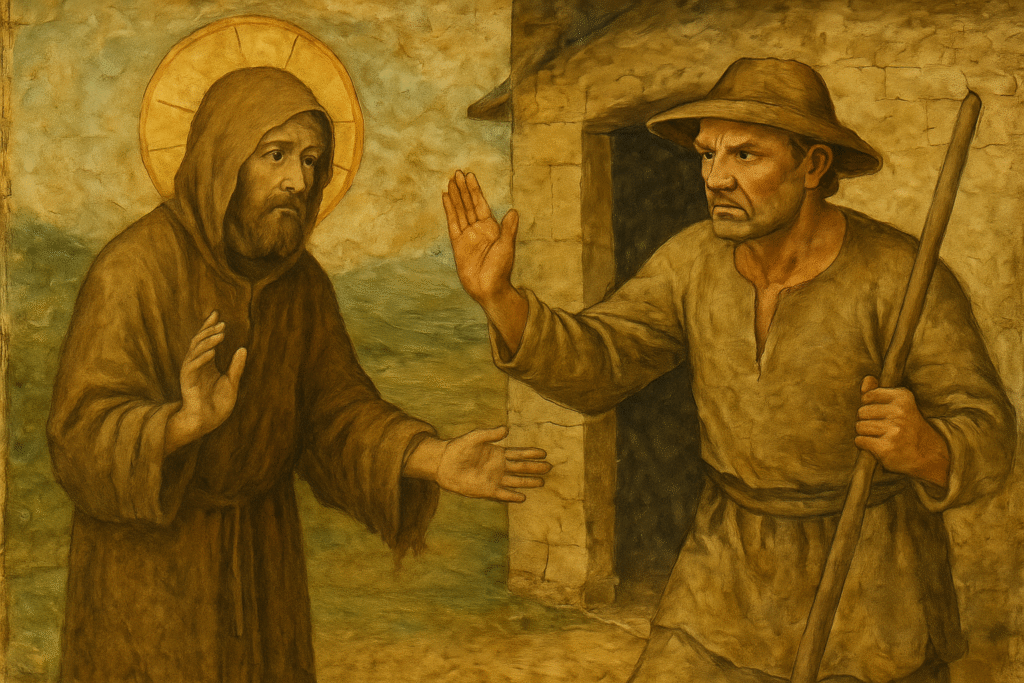

Ces récits, présents dans plusieurs régions françaises, enseignent que refuser de secourir un inconnu, en particulier s’il s’agit de Jésus déguisé en mendiant, peut mener à une terrible condamnation : être relégué sur la lune, chargé du symbole même de son avarice.

Dans le Bocage vendéen, on raconte qu’un homme a refusé une place près de son feu à Jésus, venu incognito. Pour cette faute, il est envoyé dans la lune, chargé d’un fagot, sans jamais réussir à se réchauffer. Ainsi, le feu qu’il refusait aux autres devient inaccessible pour lui — une ironie cruelle et céleste.

Sur le Littoral des Côtes-d’Armor la figure du damné prend le nom de Pierrot. Ce paysan cupide volait les fagots de ses voisins et refusait de partager la chaleur de son foyer. Un soir, un vieillard pauvre frappe à sa porte :

« Passe ton chemin, ma maison n’est pas faite pour les vagabonds ! »

Le vieillard réplique calmement :

« Le bois que tu brûles ne te coûte pas cher, mais tu le paieras tôt ou tard. Nous nous reverrons. »

Pierrot récidive avec douze autres mendiants, tous repoussés sans pitié. À sa mort, il se retrouve face à eux, révélés comme les douze apôtres de Jésus-Christ :

« Il n’y a pas de place ici pour toi. Tu n’iras ni au paradis, ni en enfer, ni même au purgatoire.

Tu seras envoyé dans un lieu froid, avec les fagots que tu as volés, sans jamais pouvoir te réchauffer.

C’est dans la lune que tu feras ta pénitence. »

À l’instant même, Pierrot est projeté dans la lune, condamné à porter éternellement le bois volé qu’il refusait de partager.

Ces récits ne sont pas isolés. En Basse-Normandie, la tradition identifie l’homme de la lune comme le mauvais riche, celui qui, malgré ses biens, n’a rien offert aux plus pauvres. Ainsi, la lune devient le symbole d’un refroidissement moral — un purgatoire figé, suspendu dans le ciel.

Qu’il s’agisse d’un simple refus, d’un vol, ou d’un cœur fermé, la leçon reste la même : ce que l’on refuse ici-bas nous sera refusé dans l’au-delà. L’exil lunaire n’est pas tant une punition physique qu’une allégorie spirituelle : celui qui refuse la chaleur du partage connaîtra le froid éternel de la solitude.

4. Voleur expédié dans la lune

Parmi les nombreuses légendes européennes entourant l’homme de la Lune, certaines le dépeignent comme un voleur de l’ombre, puni pour ses méfaits nocturnes. L’astre lunaire devient alors un lieu d’exil, de souffrance silencieuse, réservé à ceux qui ont transgressé les lois humaines ou divines — souvent par maraude ou vol de bois.

Dans la région de la Perche, on raconte que l’homme de la Lune serait le premier voleur de la Terre. Dieu l’aurait placé dans le ciel, sur la Lune, pour servir d’exemple. Un quatrain latin du XIIe siècle le résume avec poésie et sévérité :

Rusticus in Luna – Quem sarcina deprimit una – Monstrat per opinas – Nulli prodesse rapinas

(Le paysan sur la Lune – que sa charge écrase – montre à tous que – le vol ne profite à personne.)

— Alexander Neckam, De naturis rerum

Dans la Haute-Bretagne, une autre version illustre la justice divine à travers une mise en scène directe. Alors qu’un homme vole un fagot, Dieu intervient :

« Ces fagots ne sont pas à toi. Je pourrais te faire mourir. Mais je te laisse le choix : après ta mort, veux-tu aller dans le soleil ou dans la lune ? »

L’homme, rusé, répond :

« Je préfère la Lune. Elle ne marche que la nuit, je serai moins souvent vu. »

La sentence est sans appel : il y reste jusqu’au dernier jour du monde, sans pouvoir mourir.

Dans une légende wallonne, un homme nommé Bazin vole la nuit dans les champs de son voisin. Surpris, il tente d’effrayer ce dernier :

« Je viens du tombeau, au nom du Dieu vivant, pour enlever les petits et les grands !

Mais Dieu, lui, ne se laisse pas berner : Bazin est condamné à errer dans la Lune, fagot sur le dos. Il y reste figé, le visage tordu de regret, contemplant mélancoliquement la Terre. Une expression populaire liégeoise en garde mémoire :

C’è comme Bazin è l’Baité – Il a çou qu’il a mèrité

(C’est comme Bazin dans la Beauté – Il a ce qu’il a mérité.)

En Basse-Normandie, l’histoire d’un paysan voleur illustre encore une fois l’intransigeance divine. Il pillait les haies de ses voisins, notamment entre le samedi et le dimanche. Sur le chemin du retour, chargé d’un fagot d’épines, il croise des gens qui l’accusent :

« Bonhomme, vous venez donc encore de nous voler du bois ? »

Il jure : « Par ma fè, que je sois dans la Lune si vous ne mentez ! »

À peine a-t-il parlé qu’il disparaît dans la Lune, pris au mot. Dans cette version, la Lune semble vivante, douée de volonté, capable d’avaler les coupables elle-même.

Selon l’historien Oscar Colson, dans certaines cultures, la Lune n’était pas seulement un décor céleste, mais une divinité punitive, veillant sur les transgressions nocturnes. Il suppose que Dieu aurait, au fil du temps, remplacé la Lune dans ces récits pour les aligner avec le christianisme :

« Dieu aurait pris la place de la Lune qui figurait dans des leçons primitives de punitions de maraudeurs nocturnes. »

— Wallonia, 1893

Cette idée expliquerait la présence de prières, d’adjurations et de formules magiques adressées directement à la Lune, vestiges d’un culte lunaire antérieur au christianisme.

Jusqu’au début du XXe siècle, des expressions populaires wallonnes témoignent de cette croyance ancienne :

Qu’il s’agisse de Bazin, du paysan normand ou de l’homme breton trop sûr de lui, le message reste clair : le vol, surtout commis la nuit, ne reste jamais impuni. Et la Lune, miroir céleste et glacé, conserve la trace de ces âmes condamnées, visibles peut-être dans les ombres de ses cratères.

5. La Lune qui se venge ou qui fait justice

Dans tout l’Ouest et le Nord de la France, ainsi qu’en Wallonie, la Lune est plus qu’un astre. Elle est juge et bourreau, guettant dans le ciel nocturne les voleurs, menteurs et parjures. Les légendes populaires l’évoquent comme vivante, sensible aux outrages, capable d’engloutir les coupables… souvent pour l’éternité.

En Bretagne, plusieurs récits rapportent le même schéma dramatique : un homme accusé de vol nie les faits en invoquant la Lune. Mal lui en prend. Dans le premier récit, un seigneur accuse un paysan d’avoir volé des fagots d’ajoncs sur sa lande. Le paysan jure :

« Que la Lune m’engloutisse, si je les ai pris sur vos terres ! »

Il mentait : la Lune l’engloutit aussitôt. Depuis, les pères bretons montrent la figure sombre visible sur l’astre à leurs enfants en disant :

“Al laèr lan” — le voleur de landes.

Une version du sud du Finistère reprend le même motif, transposé à l’époque contemporaine : un homme est conduit devant le maire, accusé de couper des ajoncs sur une lande communale. Il s’écrie :

« Que la Lune m’avale si j’ai volé cette lande ! »

Et, à l’instant, la Lune descend du ciel et l’avale.

Et, à l’instant, la Lune descend du ciel et l’avale.

Dans un autre conte, un homme vole des fagots de nuit. Pris sur le fait, il déclare :

« Que la Lune m’enlève si ces fagots sont à vous. »

La Lune ne se fait pas prier : elle l’enlève immédiatement, le condamnant à porter sa charge jusqu’au Jugement dernier.

Même un enfant voleur d’œufs n’échappe pas à la rigueur céleste s’il ose un tel serment. Un autre paysan, accusé d’avoir volé le fagot destiné au feu de la Saint-Jean, s’exclame :

« Si je l’ai pris, je veux que la Lune me supe ! »

La Lune l’engloutit sans délai.

Dans ces légendes, la Lune agit d’elle-même, sans intervention divine, comme une puissance autonome. En Wallonie, cette idée est largement répandue : la Lune punit le mensonge, les serments en vain, ou les insultes.

Le voleur Bazin, personnage récurrent des récits wallons, tente un soir de voler du foin, profitant de l’obscurité. Mais la Lune le trahit en brillant d’un seul coup. Repéré, Bazin, furieux, s’écrie :

« Que les six cent mille diables l’emportent ! »

La Lune, vexée, le fait disparaître avec sa botte de foin. On dit que son ombre est toujours visible là-haut.

Dans les Ardennes belges, une jeune fille, passionnée de danse, avait promis à sa mère de rentrer avant minuit. Elle jure :

« Aussi vrai que la Lune nous éclaire ! »

Mais elle oublie sa promesse. Sa mère la retrouve près du cimetière et l’interpelle. La fille, surprise, s’exclame :

« Au diable soit la Lune ! »

Aussitôt, elle est enlevée par l’astre, condamnée à tisser sans fin les fils de la Vierge, visibles parfois depuis la Terre.

Une autre version, plus douce, raconte que la mère, voyant sa fille danser tard, adresse une prière à la Lune, demandant qu’elle punisse l’enfant oublieuse. La Lune exauce la prière : la fileuse éternelle est née.

La Lune ne punit pas que les mensonges ; elle observe aussi les actes. Dans le Dauphiné, un barbier nommé Bazin tente de voler du bois pour le feu de la Saint-Jean, au sommet d’une montagne. Il est englouti par la Lune, seul témoin du forfait.

En Lorraine, un autre personnage illustre la colère lunaire : Jean des Choux, surnommé Jean de la Lune, vole les choux de ses voisins. Une nuit, la Lune l’observe. Pour ne pas être entendu, Jean graisse sa brouette avec de l’urine. La Lune continue de le fixer. Jean, exaspéré, l’insulte. La réponse est immédiate : il est aspiré par l’astre, condamné à pousser éternellement sa brouette sur le disque lunaire.

Dans certains récits, les voleurs cherchent à se débarrasser de la lumière lunaire, qui les trahit. Dans le Hainaut, un homme nommé Pharaon, pris à voler des navets sous les rayons de la Lune, tente de la boucher avec un fagot d’épines. Dieu l’en empêche : il est attiré dans la Lune. Dans les Vosges, Gossa, voleur tenace, grimpe jusqu’à la Lune pour éteindre sa lumière. Mais il y reste collé pour l’éternité. Un autre récit met en scène Judas Iscariote. Harcelé par l’astre, il s’écrie :

« Œil ouvert sur moi, je te crèverai ! »

Il monte à la Lune, tente de la blesser avec un fagot, mais une main invisible l’y cloue à jamais.

Dans toutes ces légendes, la Lune est une force morale, justicière et implacable, sensible à l’irrespect, aux mensonges et aux parjures. Elle voit, elle entend, et elle n’oublie rien. On comprend pourquoi le serment “Que la Lune m’engloutisse !” était pris au sérieux dans les campagnes — un avertissement à la fois poétique, tragique et symbolique.

6. Judas, Caïn et le Juif errant

Depuis les contes de Franche-Comté, du Morvan, de la Marne ou du Luxembourg belge, la Lune n’est pas seulement un astre lumineux : c’est un miroir cosmique de la faute humaine. Traîtres, meurtriers, voleurs et maudits y sont exilés pour l’éternité, visibles chaque nuit dans les taches sombres de l’astre.

Judas Iscariote, le traître par excellence, est une figure omniprésente dans les légendes lunaires de l’Est de la France. Après avoir livré le Christ, il ne trouve pas le repos : son châtiment est céleste, spectaculaire et sans fin.

Dans l’Aube, on dit aux enfants :

« Vois-tu Judas dans la Lune, avec son fagot d’épines ? »

Il est là-haut, suspendu à son supplice, portant sur lui le symbole de sa faute.

Dans le Morvan, on l’associe à un panier de choux volés, comme pour souligner le lien entre trahison et vol. À Saint-Pol (Pas-de-Calais), on le montre pendu par les cheveux ou les pieds à un sureau. Ce même arbre apparaît dans la Marne, où l’on dit que Judas s’est pendu dans la Lune, entre ses branches.

Une des versions les plus détaillées provient de Franche-Comté. Après sa mort, le conseil céleste hésite sur le sort de Judas, incapable de le faire entrer dans une catégorie connue de damnés.

Judas déclare alors, avec arrogance :

« Où que vous me mettiez, je ne serai pas seul. »

Ce à quoi Dieu répond :

« Tu seras donc mis dans la Lune, où tu seras seul. Car personne autre jamais n’y fut, n’y est, ni n’y sera. »

Son supplice prend une forme physique : il a la tête coincée entre deux fagots d’épines. De là vient l’expression locale : « Être comme Judas sur des épines », pour désigner une situation très inconfortable.

Dans cette même région, les enfants, quand ils observent la Lune, entonnent une comptine insolente :

« Voilai la lenne – Due lai proumène – Voilai Judas – Merde pour son nâ »

(rapporté par Charles-Alexandre Perron, Proverbes de la Franche-Comté, p.139)

Et si un enfant crache au visage d’un autre, on s’écrie : « Judas dans la Lune ! »

Dans le Luxembourg belge, la Lune n’abrite pas Judas, mais Caïn, le meurtrier de son frère Abel. On dit qu’il fuit la lumière du soleil, honteux de son crime, et se cache dans un buisson. Les taches de la Lune sont alors interprétées comme les parties de son corps qu’il n’a pas su dissimuler : yeux, nez, oreilles et bouche.

Une version alternative affirme que Caïn est condamné à pousser une charrette sur la Lune jusqu’à la fin du monde, un sort qui rappelle celui des voleurs lorrains. À Laroche (Marne), il porte sur le dos un fagot éternel, symbole de sa culpabilité.

À Guingamp et sur le littoral des Côtes-d’Armor, ce n’est ni Judas ni Caïn, mais le Juif errant que l’on distingue sur la Lune. Condamné à l’immobilité céleste, il amasse chaque jour des fagots, dans le but d’incendier la Terre au dernier jour. Dans ces légendes, la Lune devient le réservoir du feu apocalyptique, contenant le châtiment final à venir.

Dans certaines régions, la Lune n’est pas seulement une prison céleste, elle est directement liée aux forces infernales : En Ille-et-Vilaine, Dieu crée la Lune pour n’éclairer que la nuit, afin qu’elle n’échauffe pas la Terre comme le soleil. Mais l’astre finit par accueillir l’ange déchu, armé d’une fourche — outil interdit le dimanche, devenu l’un des attributs du Diable.

En Haute-Bretagne, le Diable est l’homme de la Lune, portant au bout de sa fourche les âmes damnées, qu’il jette dans le feu éternel. Dans les Côtes-d’Armor, il réunit les fagots pour nourrir le brasier infernal.

Judas, Caïn, le Juif errant, le Diable… Tous ces personnages légendaires habitent la Lune dans l’imaginaire populaire, comme des symboles visibles de la culpabilité humaine. La Lune n’est plus un simple astre nocturne : elle est le miroir cosmique du péché, la prison des âmes fautives, la sentinelle du Jugement dernier.

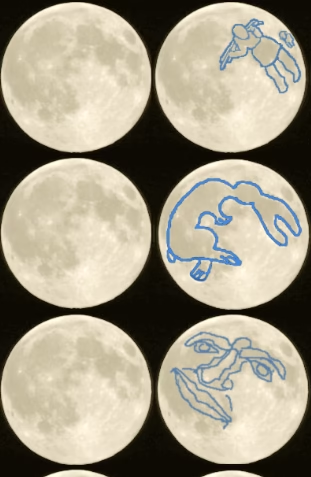

7. Paréidolies lunaires

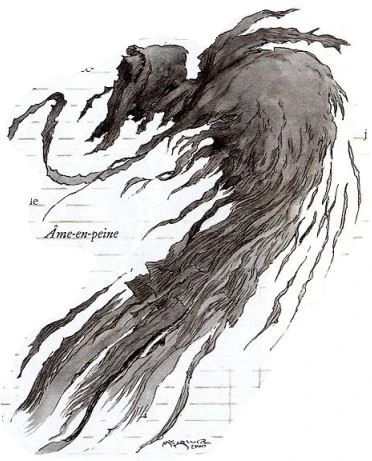

Au fil des siècles, la Lune s’est vue prêter un visage. Pas seulement une figure douce ou romantique, mais un masque chargé de péchés, un miroir céleste renvoyant les fautes humaines aux regards des vivants. On n’y distingue plus aujourd’hui que les traits gonflés de Caïn et la face grimaçante du Diable.

Dans l’imaginaire ancien, la Lune observe, surveille, poursuit du regard. Elle n’est plus simple astre, mais œil cosmique du châtiment. On la décrit comme un grand visage tourné vers la Terre, dont les taches sombres sont autant de stigmates du crime.

L’Almanach des bergers, dans l’édition de Mathieu Laensberg, parle d’une figure bouffie, déformée, presque grotesque. Et l’on disait de ceux aux joues gonflées ou au teint blafard qu’ils ressemblaient à la Lune. Cette image vient sans doute des grimaces malicieuses dessinées par les anciens imagiers populaires, où l’astre était déjà caricaturé comme un visage humain, moqueur, inquiétant.

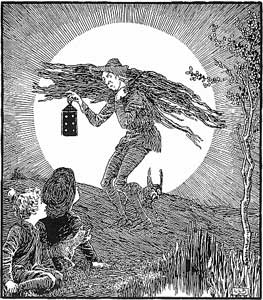

Les taches de la Lune, formées par les mers lunaires et les ombres des cratères, donnent naissance à d’étranges visions. Selon l’inclinaison de la Terre, les paréidolies varient : un homme accablé, une femme tisseuse, un voleur chargé de fagots, un enfant puni.

Ces illusions optiques, que chacun interprète selon sa culture, renforcent l’idée que la Lune n’est pas vide, mais habitée de figures symboliques. Dans les traditions populaires, ces formes sont rarement innocentes : elles incarnent la faute, la honte, ou la damnation.

Dans le Bourbonnais, les mères ont su transformer ces récits en outils d’éducation douce. Pour calmer leurs enfants récalcitrants à l’heure de la toilette, elles soufflent une phrase à la fois tendre et inquiétante :

« Regarde bien la Lune, c’est un enfant sale qui n’a pas voulu se laisser débarbouiller. »

Ainsi, la Lune devient un avertissement. Elle montre ce qu’on devient quand on refuse l’ordre, la propreté, l’obéissance. Même les plus jeunes apprennent à voir un reflet de leur conduite dans le ciel nocturne.

Les récits populaires ne se contentent pas de punir les fautes par le froid, la solitude ou l’effort sans fin. Ils infligent un supplice moral : la honte d’être vu, exposé en permanence aux yeux de tous.

Ce sentiment de honte est si fort que, dans une légende bretonne, le voleur préfère être enfermé dans la Lune que montré au grand jour :

« Il choisit la Lune plutôt que le Soleil. »

Le Soleil, éclatant, expose trop violemment la vérité. La Lune, discrète mais omniprésente, fait peser une lumière plus sourde, mais tout aussi intransigeante.

8. Légendes diverses de personnages enlevés par la Lune

La Lune, dans les croyances anciennes, n’est pas seulement un astre froid et lointain. Elle est un lieu de bannissement, un purgatoire suspendu, un miroir céleste où l’on projette les âmes des fautifs, imprudents, ou irrévérencieux.

Sur les rivages de la baie de Saint-Malo, un vieux conte évoque le destin étrange d’un capitaine. Sa femme, sauvée de la noyade, fut conduite par lui jusqu’aux carrières de sel, en signe de gratitude envers la Mer. Mais en agissant ainsi, il viola une frontière invisible : la Mer, sujette de la Lune, ne devait pas être soumise au sel des hommes.

La Lune en personne apparut au capitaine. Elle lui reprocha ce geste. Et pour le punir d’avoir salé l’onde qu’elle gouverne, elle l’enleva, le condamnant à errer à jamais dans son sein céleste. Certains racontent qu’il y monte avec un sac, comme un autre meunier de la Beauce, chargé d’un destin similaire.

En Basse-Bretagne, un chiffonnier, ou pilhaouer, croisa sur sa route une ronde mystérieuse. Des esprits y dansaient en chantant :

« Lundi, mardi, mercredi, jeudi ! »

Pris d’entrain, il compléta la comptine :

« Samedi et dimanche après ! »

Mais son intrusion fut fatale. Les dragons du vent l’emportèrent, sac sur le dos, jusqu’à la Lune. Là, il fut figé parmi les astres, en punition pour avoir évoqué les jours saints interdits à la danse. Pourtant, tout n’est pas perdu pour lui : il sera libéré si un autre, par hasard, répète la même formule aux esprits. Une forme de rédemption suspendue au hasard des mots.

Dans le Perche, un récit mêle humour et fantastique : François de La Ramée, soldat rusé, parvint à capturer le diable. Il le plaça dans un sac, fit construire un canon gigantesque, et le pointa vers le ciel. D’un tir tonitruant, il expédia Satan sur la Lune, où il fut reçu en moins d’une minute. Ce conte donne un autre visage à l’astre nocturne : non plus tombeau des pécheurs, mais prison du Malin.

Ailleurs, les peuples continuent de deviner des formes dans les taches de la Lune. En Pays mentonnais, on y distingue trois individus et des ronces. En Basse-Bretagne, un vieux prêtre affirmait y voir Adam et Ève, exilés là-haut après leur mort. Dans le Bourbonnais, les enfants jurent voir un jardinier qui plante des choux, ou un homme tirant un gros rat par la queue. À Martres-de-Veyre, c’est Gargantua.

À Lunéville, la figure visible dans la Lune serait celle de Michel Morin, un bedeau à la dextérité légendaire pour faire des fagots, dont l’histoire fut diffusée dans un éloge populaire vosgien ; dont la légende est entremêlée d’une diabolisation sarrasine et d’une lignée avec le géant Mory (voir Mythologie française, Henri Dontenville, Maures et Sarrasins)

Autant de paréidolies lunaires, autant de figures moralisées, transformant l’astre en tableau vivant de nos erreurs, de nos farces, ou de nos défis aux puissances invisibles.

Qu’il s’agisse d’un capitaine en exil, d’un chiffonnier emporté, d’un diable expédié, ou d’êtres mythiques piégés dans la lumière pâle, tous ces récits partagent une conviction ancienne :

La Lune n’est pas vide. Elle est pleine d’histoires, de fautes, de sacs trop lourds et de mots imprudents.

Elle est la mémoire nocturne du monde, où s’inscrivent les silhouettes que le Soleil efface.

9. Accessoires de l’Homme de la lune et ses noms

D’autres objets apparaissent dans les contes régionaux, tous liés à la nature du délit : la brouette, en Lorraine, utilisée pour transporter le butin du vol. Celle de la légende luxembourgeoise fut d’abord celle d’un simple voleur, avant de devenir le supplice de Caïn. Le panier de choux, dans le Morvan, et la brassée de choux sur l’île de Sein, rappellent des larcins champêtres. La besace, en Morbihan, Beauce ou Perche, évoque l’outil de travail des colporteurs ou vagabonds, souvent associés à la petite rapine.

Dans bien des régions, le bois volé la nuit est surnommé « bois de Lune », tant l’acte semble déjà placé sous son regard et sa justice. Et le voleur ne dérobe pas que du bois : parfois ce sont des œufs, des légumes, ou du foin. Il peut même être un enfant, dans les versions moralisantes racontées aux jeunes pour les inciter à l’obéissance.

Paul Sébillot, grand collecteur des traditions orales, rapporte que nombre de conteurs tenaient cette histoire de leur mère, qui la racontait en désignant tel ou tel larron du village. L’histoire prenait alors une fonction sociale, servant à stigmatiser ou éduquer.

Le personnage lunaire change de nom selon les provinces, souvent avec des surnoms moqueurs, péjoratifs, ou simplement locaux :

| Nom | Région | Signification |

|---|---|---|

| Bernat le sot | Languedoc | Mépris simple |

| Matièu, le coupeur de bois | Provence | Allusion directe au crime |

| Brûno | Namur | Variante populaire |

| Nicodème | Ille-et-Vilaine | Nom biblique dévoyé |

| Pierrot | Côtes-d’Armor | Dérivé de Pierrot lunaire |

| Jean de la Lune / des Choux | Lorraine | Larcin agricole |

| Tchun dél lœn | Wallonie | « Chien de la lune » en patois |

| Basi | Dauphiné, Belgique, pays messin | Appellation familière |

| Jean le Huguenot | Aurillac | Marque d’exclusion religieuse |

| Bouétiou le boiteux | Puy-de-Dôme | Dénigrement doux ou détournement enfantin |

Dans le pays messin, on dit avec ironie :

« Çat l’Chan Basin aiveu s’ féchin » – « Voilà le Jean Basin avec son fagot ».

À Aurillac, le nom Jean le Huguenot renvoie à une diabolisation religieuse : le protestantisme vu comme hérésie. En Puy-de-Dôme, Bouétiou peut être compris comme une forme de pitié ou un complice désigné. Lorsqu’un enfant pose une question gênante, les adultes répondent en esquive :

« Bouétiou dins lo liuno »

Un coq-à-l’âne lunaire, équivalent au français : « As-tu vu la Lune ? »

Laisser un commentaire