Les tempêtes diluviennes légendaire : orage, pluie et feu saint-Elme

1. Noms et origines

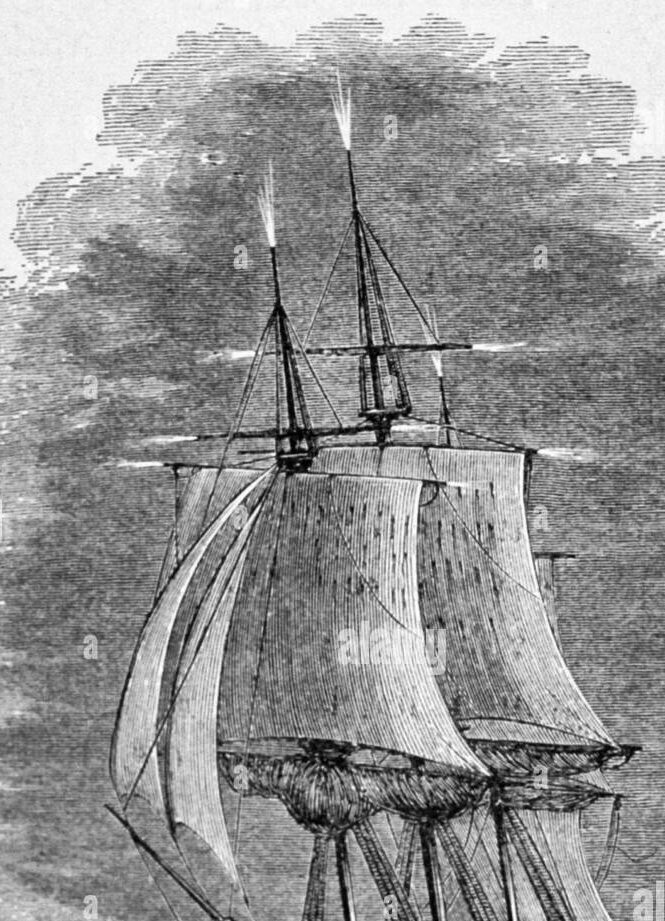

Le Feu de Saint-Elme est un phénomène physique bien réel. Il se manifeste par de légers éclairs de plasma, générés par des conditions atmosphériques particulières. Ces lueurs apparaissent généralement à l’extrémité des mâts des navires et sur les ailes d’avions modernes (voir : couleur-science.eu)

Autrefois, dans la marine traditionnelle, on le désignait sous différents noms : Feux volages, Flammeroles, Furoles, l’Ardent, ou encore Goualaouenn red (littéralement « chandelle errante » en breton).

Son éclat a également inspiré des appellations plus inquiétantes, comme Feu du diable, qui le rattache aux forces infernales. Mais le plus souvent, il porte le nom de saints protecteurs :

C’est pourtant le nom Saint-Elme (ou ses nombreuses formes dialectales) qui est resté le plus célèbre. Il évoque Érasme de Formia, évêque martyr du IVe siècle et protecteur des marins. Sa mémoire s’est entremêlée au fil du temps avec les peurs et les espoirs des navigateurs en mer.

Au-delà de sa réalité physique, le Feu de Saint-Elme est aussi porteur de légendes.

Les marins de Saint-Malo racontent qu’un jour, Saint Elme, naufragé dans une barque désemparée, fut recueilli par un capitaine compatissant. Refusant toute récompense, le saint promit en retour de prévenir les marins du danger en leur envoyant un feu au moment critique. Depuis, cette lueur apparaît à l’approche de la tempête, comme un signe d’alerte sacré.

Sur les côtes bretonnes, le feu est parfois vu comme une âme errante, liée par le sang à celui ou celle qui l’aperçoit. Il viendrait ainsi implorer des prières, pour soulager son tourment dans l’au-delà. En Bretagne et en Saintonge, ces feux à bord sont associés aux marins noyés, revenus hanter les navires où ils ont servi.

Les interprétations du Feu de Saint-Elme varient selon les régions et les époques.

Les marins de la Manche le considèrent comme un mauvais présage. Sur la côte de Tréguier, il annonce la perte d’un proche. En Finistère, un proverbe dit :

« Le feu Saint-Elme sur la mer, c’est la Mort qui demande ouverture. »

Mais pour d’autres, voir ce feu pendant une tempête est une promesse d’accalmie :

Résultat : le beau temps est imminent.

Du sorcier malicieux aperçu au XVIe siècle aux phénomènes lumineux expliqués par la science, le Feu de Saint-Elme demeure un symbole fort des traditions maritimes. Il cristallise les peurs ancestrales, l’espoir de survie, et le lien sacré entre les hommes et la mer.

2. L’orage : explication du bruit du tonnerre et de l’éclair

Dans de nombreuses régions de France et de Belgique, le tonnerre est perçu comme une manifestation surnaturelle, parfois diabolique, parfois divine. En Franche-Comté, on dit que le Diable a inventé le tonnerre. En Gironde, on s’adresse à lui dans les prières : « Orage, va-t’en au diable ! » Pour les paysans wallons, le tonnerre exprime soit la malice du Diable, soit la colère de Dieu. En Basse-Bretagne, on raconte que l’orage gronde quand l’âme d’un méchant s’échappe d’une fondrière creusée par la foudre, emportée par le vent.

La violence des éléments devient parfois justice divine : en Auvergne ou en Bretagne, la mort d’un usurier ou d’un riche cruel s’accompagne systématiquement de tempêtes, de pluies violentes ou d’éclairs. La fureur des cieux ne se calme qu’au départ du cadavre de la maison.

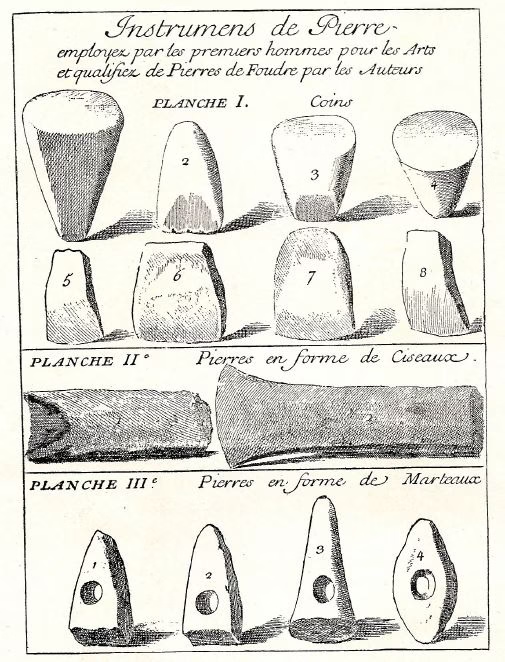

Dans le pays wallon, l’orage serait causé par d’énormes boulets de pierre qui roulent dans le ciel. Quand deux de ces boulets se heurtent, l’impact provoque l’éclair, et des éclats tombent au sol : ce sont les fameuses pierres à tonnerre, que l’on retrouve parfois dans les champs. Mais ces « jeux célestes » ne sont pas toujours effrayants : ils sont souvent expliqués aux enfants pour les rassurer, parfois avec poésie, parfois avec humour.

En Wallonie, en Haute-Bretagne, en Limousin ou en Bigorre, Dieu joue aux quilles lorsqu’il tonne. En Ille-et-Vilaine, c’est Jésus-Christ. En Bourgogne, les anges. Mais dans le Perche, c’est le Diable qui s’amuse.

À Morat, théâtre de la défaite de Charles le Téméraire, les orages sont causés par les âmes des Bourguignons, qui s’amusent dans les cieux. En Poitou, Dieu brasse des noix ; en Hainaut, il transporte des gerbes ; en Normandie, il déplace le trousseau de ses filles ; en Auvergne, le Diable bat son blé dans des décas ; dans le Morvan, les enfants croient que leur grand-père bouscule des sabots pour leur choisir une paire.

L’éclair, lui aussi, a ses récits merveilleux. En Wallonie, certains disent : « Quand il éclaire, Dieu allume sa pipe. » Mais une autre version, plus mystique, affirme que : « Lorsqu’il tonne, le ciel s’entrouvre, et l’éclair est la lumière du paradis qui s’échappe. » On raconte même que si quelqu’un osait regarder à travers cette fente céleste, il verrait le royaume des bienheureux… mais serait frappé de cécité. Et pourtant, en Normandie, de jeunes pêcheurs osaient fixer le ciel au moment de l’éclair, persuadés d’apercevoir la figure de la Vierge dans un coin du paradis.

Le mystère de la foudre reste si profond qu’il aurait été délibérément caché par Dieu, même à ses apôtres. En Franche-Comté, on dit que lorsque Jésus enseignait ses disciples, l’un d’eux demanda : « Maître, qu’est-ce que le tonnerre ? » Saint Pierre voulut écrire la réponse, mais Jésus lui arrêta la main et déclara :

« Arrête, Pierre,

Si l’homme sur terre

Savait ce qu’est le tonnerre,

Il deviendrait cendre et poussière. »

Un autre récit touchant nous vient du Puy-de-Dôme : Saint Jean demanda à voir le tonnerre. Dieu refusa, craignant qu’il meure de peur. Saint Jean insista : il avait, disait-il, affronté les pires tourments. Dieu céda… et aussitôt, Jean fut ébloui, jeté à terre. C’est ainsi que serait née l’épilepsie, ou « mal Saint-Jean ». À partir de ce jour, le bon Dieu décida que chaque tonnerre serait précédé d’un éclair, pour prévenir les hommes.

3. Animisme

Dans plusieurs traditions, l’éclair joue un rôle protecteur : il annonce le tonnerre, et permet aux humains de se préparer ou de se protéger. En Albret, l’éclair est également vu comme un avertissement bienveillant de Dieu. En Wallonie, on attribue ce rôle à la Sainte Vierge, qui envoie l’éclair pour prévenir que le Diable va tonner. En Franche-Comté, on raconte qu’au moment où le Diable inventa le tonnerre, les premiers hommes furent pris de peur. Alors le bon Dieu leur dit :

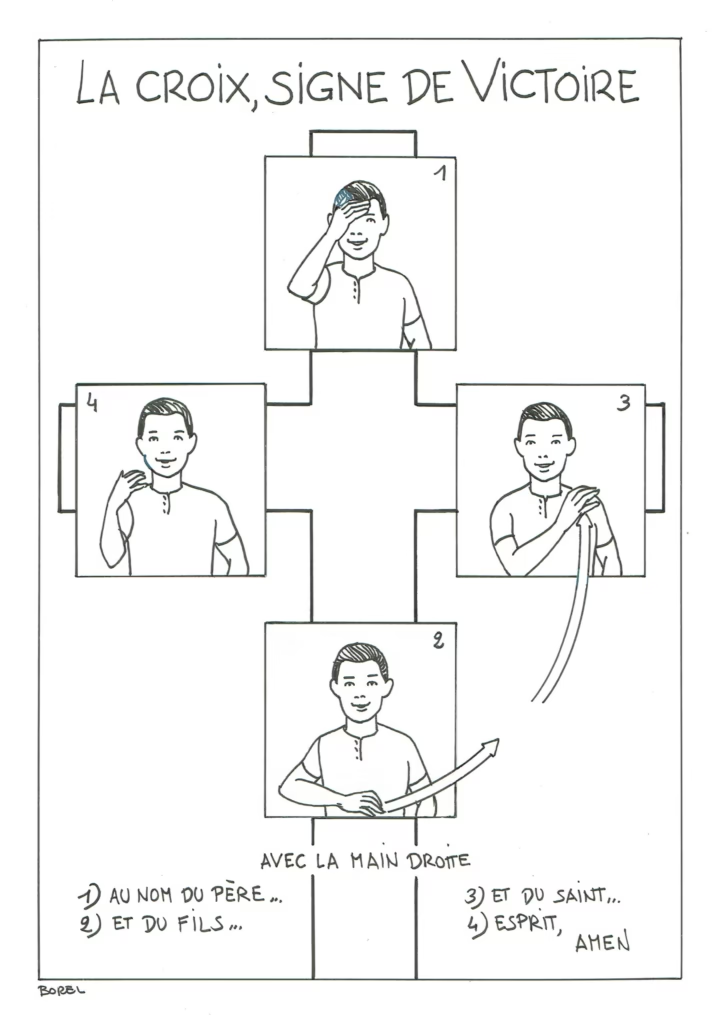

« Ne craignez rien, chaque fois qu’il devra tonner, je vous préviendrai par un éclair. Ainsi, en faisant un signe de croix, vous pourrez conjurer ce mal nouveau. »

Dans plusieurs récits ruraux, les météores sont doués de parole, comme s’ils étaient animés d’une volonté propre, capables de délibérer, de se fâcher, ou d’épargner.

Une histoire touchante rapportée près d’Hyères illustre cette idée. Deux jeunes paysans s’étaient abrités d’un orage sous un vieux mur envahi par un caramandrier – plante à laquelle on prête des vertus mystérieuses. Ils entendirent alors un échange surréaliste entre les éléments eux-mêmes :

L’éclair dit au tonnerre : « Tiens, brise encore ceci, casse encore cela. »

Le tonnerre répondit : « Voilà, c’est fait. »

L’éclair ajouta : « Tiens, tue les deux enfants. »

Et le tonnerre de répliquer : « Ce n’est pas possible, ne vois-tu pas qu’ils sont sous le caramandrier ? »

Ici, le caramandrier joue le rôle d’arbre protecteur, sanctuaire végétal face aux forces célestes.

Dans le Berry, un autre récit étonnant rapporte un dialogue entre deux nuées orageuses approchant le village de Thevet : alors que l’orage menace, on sonne la cloche sacrée, nommée Martin. Les nuées, prêtes à déchaîner leur colère, hésitent :

« Nous arrivons ! Avance ! Avance ! »

— « Pas possible ! Martin parle », répond la deuxième voix.

— « Eh bien, prends à gauche et écrase tout ! »

Aussitôt, les nuages contournent Thevet, épargnent la paroisse de Saint-Martin et déversent feu et grêle sur les communes voisines. Aucun grain ne tombe sur les terres protégées par la voix de la cloche.

Ce récit n’est pas isolé. Dans de nombreuses régions, sonner les cloches pendant l’orage est une tradition enracinée. On pensait que les vibrations sonores chassaient les nuées orageuses ou rompaient leur charge destructrice. En Saintonge, cet usage persiste encore : le sacristain reçoit des dons en nature pour « sonner l’orage » dès que le ciel se couvre.

4. Il fait soleil malgré la pluie

En France, la pluie est peu souvent vue comme un personnage. Mais en Haute-Bretagne, elle porte un nom : la mère Banard, épouse du Vent d’Ouest. Dans un conte local, la mère des Vents est également la mère de la Pluie et de la Gelée. Dans les Côtes-d’Armor, l’expression « la pouche est déliée » — pour désigner une ondée violente — pourrait remonter à une ancienne croyance : celle d’un personnage mythique retenant la pluie dans un sac, à l’image d’Éole, le maître des vents.

La coïncidence entre pluie et soleil donne lieu à des interprétations animistes. Le rayon de soleil est souvent un personnage masculin, la pluie, plus discrètement, une figure féminine. À Paris, on dit que le bon Dieu arrose son jardin (Henry Carnoy, La Tradition, 1893). Dans l’Antiquité, on affirmait que Jupiter et Junon se disputaient quand le phénomène survenait. En Gascogne ou en Haute-Bretagne, on raconte que le Diable et sa femme se battent. Une chanson du Languedoc illustre cette scène de façon rythmée :

Plòu e fai sourel (Il pleut et il fait soleil),

Lou diable se bat ambe sa femna (Le diable se bat avec sa femme),

Zounzoun. Amai siegue garel (Cahin-caha, quoiqu’il soit boiteux),

Vai per l’agantà (Il va pour la saisir),

Ambe sas arpas ie fai antau : (Avec ses griffes, il fait ainsi)

Flic ! Flac !

Cette mise en scène, souvent mimée par des adultes pour amuser les enfants, révèle un imaginaire où les éléments du ciel deviennent personnages de théâtre divin.

Dans les dictons, c’est presque toujours le Diable qui frappe sa femme, parfois sa fille ou sa mère. Dans ces cas, la pluie devient larmes, et l’orage une querelle céleste. Des variantes évoquent même les outils du châtiment, souvent rattachés à des rimes. En Saintonge : à coups de bonnet. Dans le Bocage normand : à coups de balai. En Hainaut, le diable la bat dans un panier ; dans les Ardennes, il corrige sa fille.

En Basse-Normandie : à coups de marteau — peut-être une allusion aux grêlons, appelés autrefois marteaux en Bretagne :

Il pleut et fait solet,

Le diable est à Carteret,

Qui bat sa femme à coup de martet.

Dans d’autres variantes, les pluies ensoleillées sont associées à des noces surnaturelles ou des scènes domestiques :En Haute-Bretagne, Bourgogne, Limousin, Paris : le diable bat sa femme et marie sa fille.

D’autres traditions font intervenir des figures féminines ou féeriques :

Enfin, en Corse, la vision est plus cocasse : Le renard fait l’amour.

5. Serments et actes interdits

Dans certaines régions de France, on attribue aux météores — tout particulièrement à la foudre — un pouvoir punitif, comparable à celui des astres ou des divinités. Ainsi, ils sont parfois pris à témoin dans les serments, comme pour sceller un engagement ou jurer vengeance. Le tonnerre devient ici instrument de justice divine ou infernale, et son invocation donne un poids redoutable aux paroles prononcées.

En Basse-Bretagne, on ne badine pas avec la foudre. On entend parfois cette exclamation dramatique : « Ann tanfoulftr war n-oul !« (Que le tonnerre l’écrase !). Cette formule puissante fait partie des nombreuses « litanies du diable » en Cornouaille, récitées comme autant de malédictions incantatoires.

En Provence, le répertoire est tout aussi riche. Quelques exemples typiques : « Tron de Dieu !« , « Tron de l’er !« , « Mau tron se ié vau !« (Le diable m’emporte si j’y vais !). Autant d’expressions qui confirment le lien ancien entre le tonnerre, les forces surnaturelles et l’irrévérence populaire.

En Gascogne et en Béarn, on jure par : « Pet de périgle ! » (Coup de tonnerre). En Wallonie, on s’exclame : « Ké l’tonnoir m’accrâs !« (Que le tonnerre m’écrase !). Ces expressions pittoresques renforcent la présence vivante du tonnerre dans le langage quotidien, notamment chez les gens de mer et les paysans.

Chez les marins, les jurons sont souvent mêlés à l’imaginaire du feu du ciel : « Que le feu du ciel m’élingue ! » Dans ces formules, le ciel devient juge et bourreau, et le tonnerre, un agent destructeur auquel on se remet pour maudire, punir ou affirmer sa sincérité.

Certaines actions banales peuvent, selon les croyances régionales, attirer la colère des météores. Et parfois même, provoquer des tempêtes ou la foudre. Il ne faut pas :

6. Pourvoir des humains sur eux

S’il existe des rituels, incantations et pratiques magiques destinés à invoquer certains phénomènes atmosphériques, d’autres sont réputés hors de portée des humains. Ces météores visibles et majestueux sont généralement placés sous l’autorité d’êtres supérieurs, voire de divinités. Ainsi, selon les croyances traditionnelles, nul mortel ne peut provoquer l’apparition de :

Ces phénomènes sont perçus comme des manifestations célestes autonomes, échappant à l’influence des hommes, même des plus puissants enchanteurs.

La foudre, quant à elle, reste sous le contrôle des entités supérieures, mais les hommes peuvent parfois provoquer les conditions qui la favorisent, notamment en suscitant les orages. Ces orages sont réputés capables de :

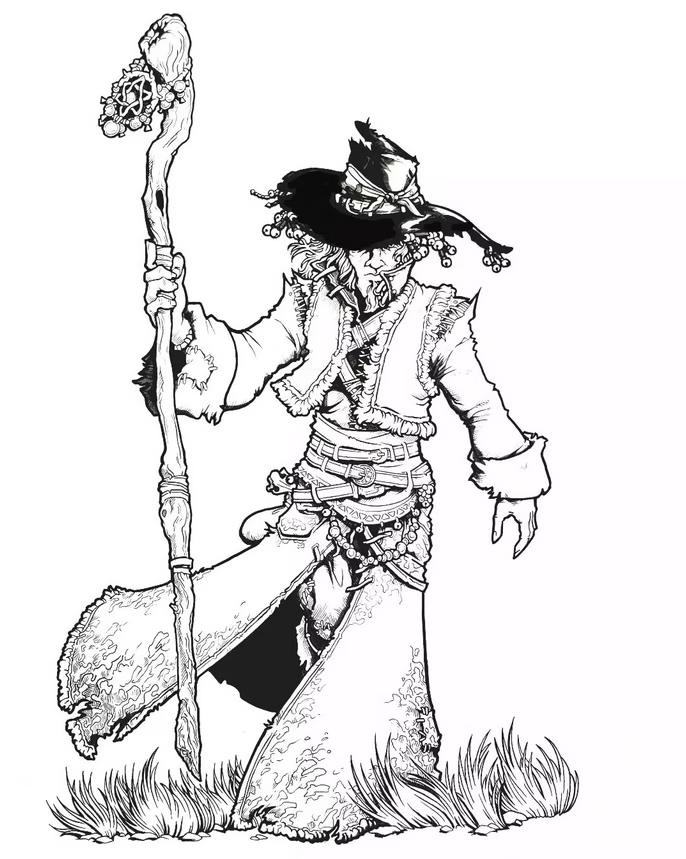

Les sorciers ou faiseurs d’orage, très présents dans les récits ruraux, sont souvent accusés d’avoir la capacité d’invoquer les intempéries, d’où leur redoutable réputation dans les campagnes.

La croyance dans la possibilité d’exciter les vents ou de déchaîner les tempêtes est profondément enracinée. Ces phénomènes semblent plus accessibles aux pratiques humaines. Certaines manœuvres — souvent rituelles, parfois anodines — sont réputées avoir un effet direct sur le vent :

Une idée plus marginale, aujourd’hui tombée dans l’oubli, voulait que certains sorciers soient capables de conduire les neiges. Cette croyance, rapportée notamment par Savinien de Cyrano de Bergerac, semble avoir été ignorée ou abandonnée par la tradition orale contemporaine. Cela montre que, même au sein des croyances météorologiques, certaines idées naissent, évoluent ou disparaissent avec le temps, au gré des sensibilités culturelles et des imaginaires populaires.

7. Les tempestaires et les sorciers

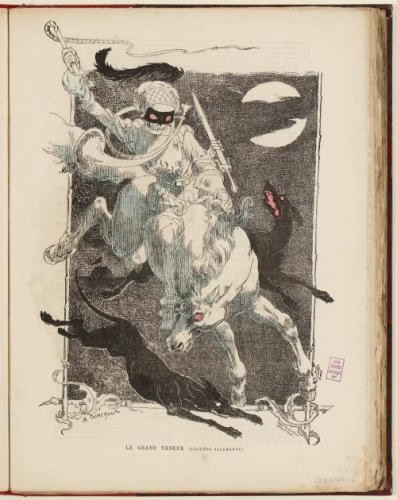

Dès le Moyen Âge, on attribue les ravages des vents violents et surtout ceux de la grêle aux tempestaires, individus mystérieux capables de déchaîner les éléments… ou de les diriger selon leur bon vouloir.

L’archevêque de Lyon, Agobard, écrivait au IXᵉ siècle un traité étonnant, le Traité de Grandine, où il rapportait une croyance selon laquelle les orages transportaient leurs butins vers une contrée céleste : Magonia. Les grêlons, les grains, les pluies y étaient expédiés à bord de navires aériens, guidés par des esprits souffleurs. Cette géographie imaginaire des cieux illustre à quel point l’homme médiéval tentait de comprendre — et de maîtriser — les colères du ciel.

Quelques siècles plus tard, ces croyances sont toujours vivaces. Dans son œuvre Histoire comique des États et Empires de la Lune (1650), Savinien de Cyrano de Bergerac imagine un habitant lunaire racontant que, sur Terre, certains sorciers savent : « Marcher en l’air et conduire des armées, des grêles, des neiges, des pluies et d’autres météores d’une province à l’autre. » Ce pouvoir de déplacement céleste, tout comme la capacité à diriger les intempéries, confirme que la figure du sorcier météorologue est bien ancrée dans les mentalités de l’époque.

En 1640, un épisode climatique dramatique secoue la région de Dijon (voir ici) :

« ce 14e may 1640 les montaignes de pollonney, malcruy, yseron, St andre,

et pila ont estez couvertes de neige qui a duré jusques au 17 dud[it] quy

n’a faict aucun mal dieu graces sinon aux boys taillis

quy ont estez brulles & les vendredy & sabmedy 13 & 14 juillet

audict an a faict une gellee quy a grandement endomagez les vignes«« La dicte annee 1640 le 16 octobre a faict [une gelée ?]

sy forte quelle a gelle deux doibs despais

et la veille St Simond 27 9bre a nege tout le [jour]

et a dure jusques a la St Andre de la mesme

annee«Témoignages insolites dans les archives du département, Département du Rhône (69) / Rhône-Alpes / Auvergne-Rhône-Alpes

Une gelée tardive et des chutes de grêle ruinent les récoltes. Les paysans en colère accusent immédiatement les sorciers d’avoir causé ce malheur… et certains sont jetés dans l’Ouche, rivière locale, en guise de punition expiatoire. Encore aujourd’hui, dans certaines campagnes françaises, ces croyances persistent : en Girondine, on affirme que certains possèdent le pouvoir d’attirer la pluie à un endroit précis, au jour qui leur convient — souvent dans le but de nuire à un voisin ou un rival. En Forez, des individus sont soupçonnés de monter dans les nuées et le brouillard, guidant orages et vents à leur guise.

Dans le Bocage normand, la tradition veut que le sorcier chemine sur les nuages qu’il a lui-même enfantés, visible au cœur des tempêtes. On le décrit parfois remplacé par deux corbeaux noirs, croassant à l’avant de l’orage : une scène digne d’un tableau fantastique, où le ciel devient théâtre des forces occultes. Et ces récits ne s’arrêtent pas aux frontières de l’imaginaire : dans les Vosges, deux paysannes prises dans un orage virent une nuée épaisse descendre à terre, laissant apparaître une femme qu’elles reconnurent parfaitement — une voisine du village. En Auvergne, une vieille bossue fut vue tomber des nues au beau milieu d’un violent orage, alors qu’elle faisait des gestes mystérieux.

8. Prêtres conducteurs d’orage

Dans les campagnes du Berry, de l’Eure-et-Loir, de l’Anjou ou encore de l’Indre, certains croyaient voir dans les nuages porteurs de grêle la silhouette du curé local. Plutôt que d’invoquer les puissances célestes pour protéger leurs fidèles, certains prêtres étaient soupçonnés de manipuler les intempéries à leur avantage. Ainsi, dans l’Indre, des paysans affirmaient reconnaître la forme du prêtre au cœur du nuage dévastateur, comme un conducteur céleste dirigeant la chute des grêlons.

Dans l’Eure et l’Orne, les prêtres étaient censés utiliser des formules magiques extraites du bréviaire – ce livre liturgique contenant l’office divin quotidien des clercs – pour s’élever dans les airs, monter dans les nuages et faire tomber la grêle sur les champs des personnes qu’ils souhaitaient punir. Cette vision du prêtre-sorcier prend une tournure spectaculaire en Saintonge, où l’on racontait que les curés maîtrisaient une corde magique pour tourner le vent. Grâce à cet instrument mystique, ils pouvaient :

Vers 1835, dans le département de l’Ain, une histoire amusée mais révélatrice circulait : deux curés voisins auraient été vus en plein ciel, se disputant un nuage de grêle. Chacun aurait voulu l’orienter vers la paroisse rivale, provoquant une étrange querelle météorologique dans les hauteurs. Ce type de récit montre bien à quel point les clivages humains et religieux se projetaient dans le ciel, où le climat devenait l’arène d’une guerre symbolique entre communautés.

Selon Paul Sébillot, l’efficacité des rituels magico-météorologiques dépendait souvent de lieux particuliers. Les fontaines, rivières ou étangs étaient considérés comme des points de contact privilégiés entre le monde terrestre et les forces naturelles. C’est d’ailleurs dans son ouvrage Le Livre des Eaux Douces que l’auteur développera ces pratiques avec plus de détails, révélant l’importance des lieux aquatiques dans la sorcellerie climatique.

Dans les Hautes-Alpes, par exemple, il n’était pas rare que les villageois forcent leur curé à exorciser un orage imminent. La réputation du prêtre dépendait de son succès : s’il parvenait à calmer la tempête, il était célébré, mais si la grêle ou l’orage causaient des dégâts répétés, il risquait d’être expulsé de la paroisse. En Bocage normand, la pression populaire pouvait aller jusqu’aux menaces et violences pour obliger les prêtres à « charmer » le mauvais temps. En Armagnac, un prêtre acquit la réputation de sorcier parce qu’aucune grêle ne s’abattait sur sa paroisse pendant plus de trente ans, alors même que les nuages menaçants se détournaient souvent vers les villages voisins.

Les curés utilisaient diverses conjurations, parfois étonnantes voire peu orthodoxes. Henri Estienne raconte que : « Certain prestre Savoisien ayant apporté l’hostie pour faire cesser un orage, et voyant que elle n’en pouvoir venir à bout, la menaça de la jeter en la fange si elle n’estoit plus forte que le diable. » (Apologie pour Hérodote, 1580). Vers 1835, dans un village de Provence, le curé revêtu de ses ornements et tenant le saint sacrement, s’avançait sous le péristyle de l’église et montrait ostensiblement l’hostie aux nuages pour les exorciser.

Dans la Montagne Noire, on croyait que le curé jetait son chausson en l’air vers la nuée pour empêcher la grêle. Un ancien curé de Germigny (Yonne) récitait la Passion puis adressait des signes menaçants aux nuages. En Provence, certains prêtres lançaient leur bonnet ou leur soulier aux nuages, parfois en proférant des injures pour les faire fuir. Cette pratique pourrait être une survivance d’un geste plus ancien visant à frapper ou repousser symboliquement l’esprit malfaisant responsable de l’orage. Un prêtre de Basse-Normandie, surnommé le « Fendeur d’orages », aurait détourné les tempêtes en tournant la pointe de son tricorne face au ciel.

En Gironde, certains devins étaient réputés pour leur capacité à détourner les orages en soufflant depuis leur fenêtre ou en réalisant des conjurations à la limite des communes.

9. L’orage, les pierres de foudre et les objets de fer

Parmi les objets de protection les plus anciens figurent les fameuses « pierres de tonnerre ». Il s’agit souvent de pierres éclatées ou taillées, comme des silex, des pointes de flèches ou des haches polies, que l’on croyait formées ou déposées par la foudre elle-même. On leur attribuait le pouvoir de protéger les maisons ou les individus contre le tonnerre. Ces pierres étaient placées :

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les marins de Guernesey ne craignaient pas les orages… du moment que le « coin de foudre » était dissimulé dans la cabine du capitaine. C’était un objet protecteur que l’on cachait à bord des navires comme substitut au paratonnerre, symbole d’un vieux savoir empirique mêlé de croyances ancestrales.

En Haute-Bretagne, l’efficacité de la pierre de tonnerre était renforcée si elle était accompagnée d’une prière. Dans l’arrondissement maritime de Dinan, on récitait encore, vers 1880, une formule orale simple lorsque le ciel grondait :

Pierre, pierre,

Garde-moi du tonnerre.

Dans l’Ille-et-Vilaine, la tradition se christianise : la pierre devient support d’une prière invoquant Sainte Barbe (patronne des pompiers) et Sainte Fleur, pour conjurer le tonnerre et sanctifier l’objet :

Sainte Barbe, sainte Fleur,

À la croix de mon Sauveur,

Quand le tonnerre grondera,

Sainte Barbe nous gardera ;

Par la vertu de cette pierre,

Que je sois gardé du tonnerre.

Outre les pierres, d’autres objets métalliques tranchants étaient couramment utilisés pour protéger maisons et fermes de la foudre.

En Bretagne, on fixait un fer à cheval sur l’étrave des bateaux, même sur ceux déjà équipés de paratonnerres. Dans le Pays basque, on plaçait une hache ou une faux à l’extérieur de la maison, le tranchant tourné vers le ciel, au début de l’orage. Près de Beuvray (Saône-et-Loire), les paysans installaient une hache de fer, le manche contre terre et le tranchant en haut, près du seuil, dès les premiers grondements. En Saint-Gaudens (Haute-Garonne), cette coutume est partiellement christianisée : la hache est déposée dans une assiette d’eau bénite, tranchant en l’air. En Gironde, on utilisait un trépied en fer devant la porte comme talisman. En Poitou, on tournait vers le ciel les trois pieds d’une marmite, dans un geste protecteur.

10. Tisons du feu sacré

Dans de nombreuses régions françaises, les fragments de la bûche de Noël — ou tisons issus des feux de la Saint-Jean et de la Saint-Pierre — sont précieusement conservés tout au long de l’année. Ces morceaux de bois, porteurs d’une flamme sacrée, sont considérés comme des talismans protecteurs. Lorsqu’un orage approche, on les ressort de leur cachette en récitant des formules spécifiques pour mettre la maison à l’abri de la foudre. Cette croyance est si répandue qu’on peut la qualifier de quasiment générale en France.

Même si aucune preuve écrite ne le confirme, il est très plausible que cette pratique remonte bien avant l’ère chrétienne. Les bûchers allumés aux solstices, en hommage aux divinités païennes, devaient déjà bénéficier du même pouvoir protecteur, transmis de génération en génération.

Sur le littoral des Côtes-d’Armor, on récitait encore il y a peu cette prière dédiée aux débris des feux sacrés :

Tison de Saint-Jean et de Saint-Pierre,

Garde-nous du tonnerre ;

Petit tison,

Tu seras orné de pavillon.

11. Invocations à sainte Barbe

La prière la plus courante, aux multiples variantes, est connue à travers toute la France, sous des formes françaises ou patoisantes :

« Sainte Barbe, sainte Fleur,

La couronne de Notre-Seigneur,

Quand le tonnerre tombera,

Sainte Barbe nous gardera. »

En Haute-Bretagne, cette formule associe souvent Sainte Fleur à Sainte Barbe. Elles sont censées retenir le tonnerre par un fil de laine — l’un blanc, l’autre bleu. Ce détail illustre la richesse des croyances locales.

Un gwerz breton (chant populaire narratif) rapporte que la Sainte Vierge donna à Sainte Barbe le choix entre gouverner les femmes ou le tonnerre. Elle choisit ce dernier, et depuis, elle contrôle la foudre avec son anneau, venant en aide à ceux qui la prient (Un ami du peuple, Amédée Pigeon, 1896, p. 41). Bien que certains spécialistes, comme Émile Jean Marie Ernault, ne connaissent pas ce gwerz, Amédée Pigeon assure que sa traduction est fidèle à un texte breton original.

En Languedoc, Sainte Barbe partage ce pouvoir protecteur avec d’autres saintes, comme en témoigne cette invocation locale :

« Santa Barba, sant’Helena,

Santa Maria Madalena,

Preservas-nous dau fioc et dau tounera. »

(Sainte Barbe, sainte Hélène,

Sainte Marie-Madeleine,

Protégez-nous de la foudre et du tonnerre.)

Dans les Pyrénées, la dévotion à Sainte Barbe est très marquée. Une formule en patois la supplie ainsi :

« Ma dauna senta-Barba, / (Madame Sainte Barbe,

De mau periglé Diu nous gardé. » / (De mauvais tonnerre Dieu nous garde.)

En Basse-Bretagne, Sainte Barbe est aussi invoquée seule dans une prière où elle est implorée de diriger le tonnerre vers la mer pour l’y noyer. Dans le Perche, c’est Sainte Catherine qui est priée d’arrêter le bras du diable lorsqu’il lance la foudre. En Hainaut, après avoir allumé un cierge en l’honneur de Saint Donat, on récite une prière le conjurant de détourner l’orage pour le faire tomber « sur l’eau, où il n’y a pas de bateau ». Enfin, dans les Ardennes et le pays de Verviers, Saint Hubert est prié par des oraisons traditionnelles pour protéger des dangers du tonnerre, de l’éclair et de la « mauvaise bête courante ».

12. Observations diverses

Par exemple, dans la région de Moncontour en Bretagne, pendant qu’ils récitent l’oraison à Sainte Barbe, les paysans placent une feuille de laurier des Rameaux sur le bénitier et allument une chandelle bénite. En Picardie, les fidèles aspergent l’eau bénite avec un rameau de bois, tandis que dans les Vosges, on jette une branche bénite au feu, pratique qui symbolise la purification et la protection contre la foudre.

Allumer un cierge, notamment celui de la Chandeleur, reste une tradition répandue dans de nombreuses régions, même si elle n’est pas toujours accompagnée de prières spécifiques. D’autres gestes protecteurs, moins formels, consistent à mettre dans le feu un tison de la bûche de Noël (en Berry et en Haute-Bretagne), ou à brûler une palme bénite, comme cela se pratique dans les Vosges, le Vivarais et le pays de Liège. Ces usages, qui mêlent symboles chrétiens et croyances populaires, sont souvent exécutés à des moments clés du calendrier religieux.

À Herve, en province de Liège, on brûle du bois bénit dans trois coins de la chambre, avec la croyance que si le tonnerre devait entrer, il sortirait par le quatrième coin, évitant ainsi de causer des dommages. Dans cette même région, on répand du sel aux quatre coins de la chambre comme protection contre le tonnerre, une pratique ancienne qui illustre l’intégration de symboles de purification dans les rites de protection.

13. Moyens de repousser la tempête

Dans l’Yonne, par exemple, les faucheurs résonnaient leur faux avec force à l’approche d’un orage, un geste censé faire fuir la foudre. De leur côté, les vignerons suspendaient leurs hottes à des branches et frappaient dessus avec des échalas, redoublant les coups pour éloigner le danger. Autrefois, lorsque le tonnerre grondait, hommes et femmes hurlaient à pleins poumons, dans l’espoir d’empêcher la grêle de tomber.

Dans l’Albret, on accompagnait les menaces d’orage d’un grand vacarme, parfois avec des coups de fusil tirés du côté d’où venait la tempête, pour tenter de la détourner.

Dans la Montagne Noire, un rite original consiste à présenter un miroir à la nuée menaçante. En se voyant reflétée dans le miroir, « si noire et si laide », la nuée serait effrayée et prendrait la fuite, protégeant ainsi les champs de la grêle.

Dans plusieurs pays, il subsiste la tradition de tirer en l’air pour dissiper les nuages menaçants. On raconte même que certains « méchants » cachés dans ces nuages peuvent être blessés, voire tués par ces tirs.

En Eure et dans l’Orne, une croyance très particulière subsiste : on pense qu’on peut forcer le « curé tempestaire » à redescendre sur terre en tirant avec une balle bénite sur le nuage où il serait perché. En Berry, il est courant que, suite à des dégâts causés par la grêle, les paysans racontent avoir vu plusieurs prêtres cachant dans leurs poches une grande quantité de grêlons, comme s’ils étaient à l’origine de la tempête.

Le fermier évoqué par André-Saturnin Morin dans son ouvrage Le Prêtre et le Sorcier : statistiques de la superstition (1872, p.187), rapporte ailleurs que son voisin aurait vu un curé perché sur un nuage, en train de verser de la grêle. Ce dernier tira un coup de fusil dans le nuage, et vit en sortir un corbeau percé d’une balle : le curé, blessé mortellement, s’était transformé en oiseau noir.

Un chasseur croyant que les sorciers provoquaient les orages tira sur un nuage très sombre. À cet instant, un berger tomba aux pieds du chasseur : c’était lui qui avait fait tomber la grêle pour se venger d’un voisin.

Selon Alfred Harou dans Folklore de Godarville (Revue des traditions populaires, t.V, p.381), en plusieurs régions, on dit que quand le ciel est très noir, « il va tomber des curés » ou qu’« il va tomber une averse de curés », notamment en Hainaut. Au XVIIIe siècle, on retrouvait une expression similaire :

« Le temps est bien noir, il pleuvra des prêtres »

(Philibert-Joseph Leroux, Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial, 1718, Amsterdam).

14. Conjurations de la grêle et moyens préventifs

En Berry, les enfants chantent encore parfois cette comptine pour faire fuir la grêle :

« La pluie, la grêle, va-t’en par Amboise,

Beau temps joli, viens par ici. »

Dans le Hainaut, une formule similaire, plus affective, est récitée :

« Y pleut, y grêle, y tonne.

Grand’mère, rochié nos prônes ! »

(Protège nos prunes !)

Dans le Mentonnais, on croit qu’une poignée de sel dans le dos d’un enfant suffit à détourner la grêle. Paradoxalement, les grêlons eux-mêmes deviennent outils de protection : dans le Maine et en Gironde, on ramasse le premier grain tombé pour le plonger dans l’eau bénite.

Plus complexe est le rituel pratiqué dans le Gers : Lorsque la grêle commence, on jette trois grêlons dans le feu ; si elle persiste, on en ajoute sept, puis on tire un coup de fusil en direction des nuages. Résultat espéré : l’orage se dissipe.

Dans plusieurs régions du Midi, les femmes posent une médaille ou une pièce avec une croix sur le seuil pour calmer la grêle. En Gironde, on dispose la pelle et les pincettes en croix devant la porte d’entrée.

Certaines pratiques sont censées offrir une protection à long terme, voire pour l’année entière : en Franche-Comté, au premier tonnerre, il faut se rouler par terre en répétant deux fois : « J’en ai mangé » Cette action garantit, dit-on, une immunité contre la foudre jusqu’à l’année suivante. Dans les Vosges, les paysans plantent un œuf pondu un Vendredi saint ou accrochent un objet à un arbre, en récitant : « Sauveur, ayez pitié de nos maisons et de nos campagnes ; préservez-nous des orages par votre puissante intercession. » Dans l’Albret, le matin de la Saint-Georges, on fait le tour du champ avant le lever du soleil, tout en récitant une prière.

En Franche-Comté, lors des processions des Rogations, le prêtre collecte des pierres du chemin, y colle de petites croix en cire et les jette dans les champs. Elles sont censées protéger les cultures des orages, grêlons et pluies diluviennes. On les surnomme, non sans ironie, « fumier de curé ».

Dans le Berry, on affirme que le feu causé par la foudre, appelé « feu du temps », ne peut être éteint par de l’eau. Seules certaines sonneries de cloches ou des personnes détenant le secret de « barrer le feu » peuvent venir à bout de cet incendie surnaturel.

15. Moyens de chasser le feu saint-Elme

L’origine des noms donnés au feu Saint-Elme est intimement liée aux invocations prononcées lors de son apparition.

Au Moyen Âge et au XVIIe siècle, il était fréquemment appelé Feu Saint-Nicolas, nom encore en usage aujourd’hui en breton armoricain : Tan Sant Nikolas. Il portait aussi le nom de Feu Sainte-Claire, ou Tan Santez Klara en breton moderne, car les marins récitaient une oraison dédiée à cette sainte lorsque la lumière apparaissait sur la pointe des mâts. Dans certaines régions de Haute-Bretagne, Sainte Claire est encore aujourd’hui l’une des saintes invoquées durant les orages, lorsqu’un éclair fend le ciel.

Au XIXe siècle, les matelots bretons croyaient pouvoir faire disparaître le feu Saint-Elme par un simple signe de croix. Cette lumière bleutée, qui apparaissait souvent sur les extrémités des mâts ou des vergues, était perçue à la fois comme un présage divin et une manifestation surnaturelle. Mais dans l’ancienne marine, le feu n’était pas toujours vu comme bienveillant. Certains croyaient qu’il était conduit par un sorcier ou même par un démon, d’où son surnom de « Feu du diable ».

Le Père Georges Fournier, dans son ouvrage Hydrographie (1667), relate cette croyance étonnante :

« Les matelots, sçachant très bien que si c’est quelque sorcier qui leur cause ces algarades se cachant sous la forme de ce globe de feu, il n’est pas pour cela invulnérable, le poursuivent à coups de pique, mille expériences ayant faict connoistre que tout plein de personnes, lesquelles par maléfices et enchantements changeoient de figure, se sont trouvez frappés et mutilés des coups qu’ils ont reçus en telle action. »

Laisser un commentaire